いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

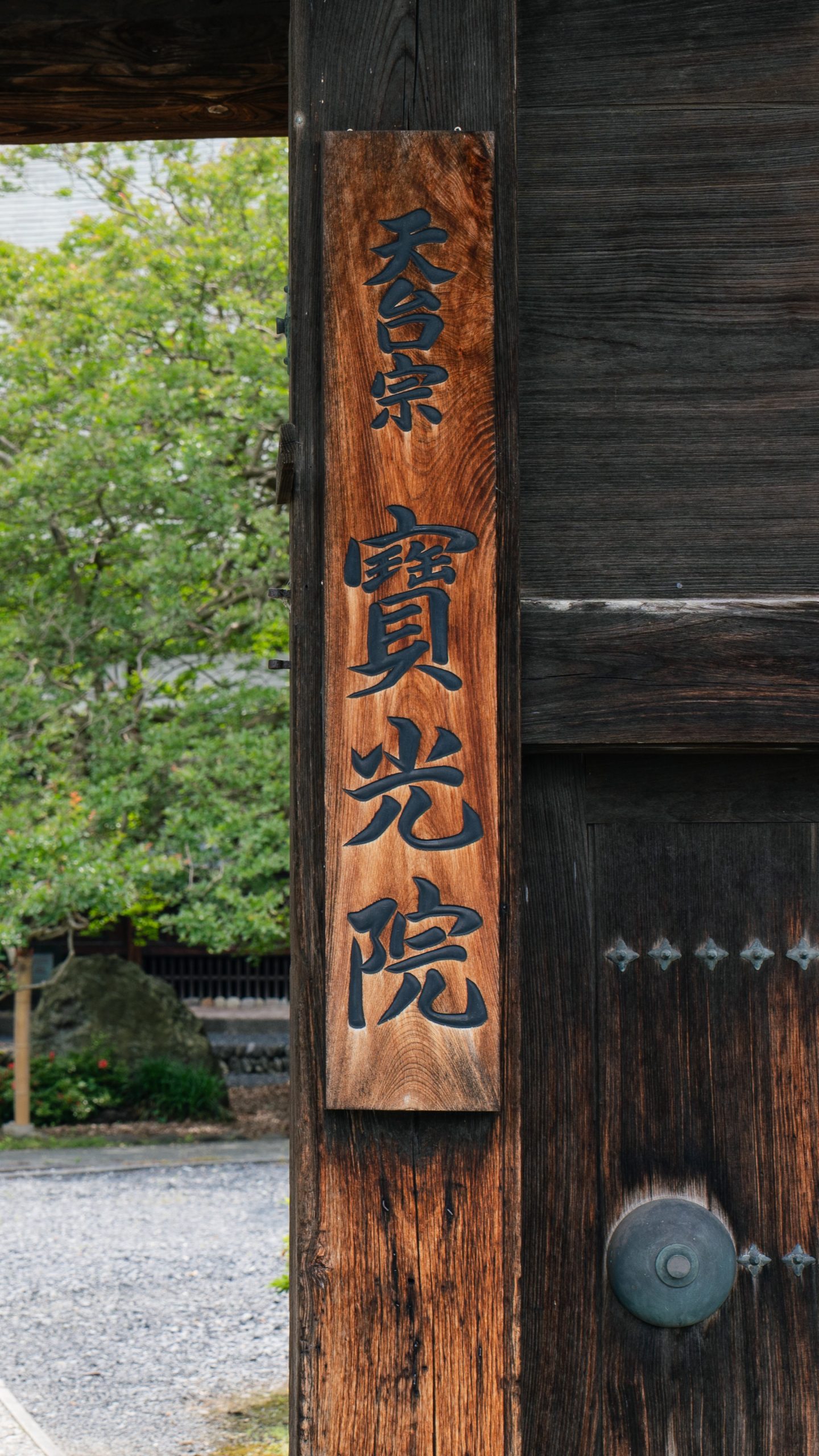

山形城とともに歴史を紡ぐ「寶光院」を訪ねる

春の終わり、山形特産のサクランボが赤く頬を染め始める頃、山形市の歴史ある街並みの一角に佇む「寶光院」を訪問する機会に恵まれました。市街地の中に静かに佇むその姿は、初めて訪れる者に不思議な安心感を与えてくれます。まるで長い時間をかけて街の喧騒と共存してきたような風格が山形の風土とこの寺の歴史を物語っているかのように感じられる寶光院を、ご住職である工藤秀和師にご案内いただきました。

地に根ざす寶光院:その起源と現在地への移転

寶光院をご案内していただいた工藤秀和師は、穏やかで謙虚なお人柄ながら、歴史や建築、宗派の構造に関する幅広い知見を惜しみなく語ってくださる姿に、静かな情熱を感じました。その語り口は柔らかでありながら、寺が歩んできた時代の重みを、私たちの心に確かに届けていただきました。

「そのような歴史がありますので、寶光院がいつ創建されて、江戸時代以前にどのような歴史をたどってきたのかなど、寶光院の詳しい縁起は伝えられていません。これは推測ですが、義光公による移転にともない、敵方の有力地にあったという理由から、意図的に歴史を分からないようにしたのではないかと考えています。」

義光公により現在地に移転してきた寶光院。

ご住職によると、この寶光院の移転には、義光公のある狙いが秘められているといいます。

ご住職のお話から、寶光院が軍事的・政治的機能を帯びた寺院として扱われていたと推察できます。宗教空間でありながら軍事的な意図を秘めたこの立地には、戦国という時代が仏教に課したもう一つの役割が静かに刻まれているように感じられます。

行政施設としての寶光院

山形城下の防衛拠点、そして交通の要衝をおさえる場所として機能していた寶光院。江戸時代に入ると、行政施設としての側面がますます強まっていきました。

「江戸時代に入りしばらくすると、最上家でお家騒動が発生し、最上家は幕府により改易され、徳川家譜代の方々が山形城に入ることになりました。そのような関係で山形と徳川家の結びつきが強まっていき、この寶光院も上野・寛永寺の直轄末寺となり、寛永寺を構成する子院の住職が兼務という形で寶光院の住職を兼ねていました。」

「江戸時代に入りしばらくすると、最上家でお家騒動が発生し、最上家は幕府により改易され、徳川家譜代の方々が山形城に入ることになりました。そのような関係で山形と徳川家の結びつきが強まっていき、この寶光院も上野・寛永寺の直轄末寺となり、寛永寺を構成する子院の住職が兼務という形で寶光院の住職を兼ねていました。」

「また、寶光院は「中本寺(ちゅうほんじ)」という中枢機能を持つ立ち位置のお寺でもありました。中本寺とは、地方のお寺をまとめるお寺のことで、山形だと寶光院のほかに立石寺(りっしゃくじ)、柏山寺(はくさんじ)が中本寺としての機能を持ち、山形のお寺をまとめていました。」

幕府と密接な関係を築いた寶光院には、幕府から278石の広大な土地を与えられていたといいます。地方における宗教的な側面をまといつつも、行政施設として政策執行に関与する拠点でもあったのです。祈願や布教と並行して、地域社会の仕組みを支える「行政組織の一部」としての役割も担っていたと言えるでしょう。

山形城の建物であったと伝わる本堂

「他の天台宗のお寺と比べると、寶光院の本堂は少し独特な建物であると感じるかもしれません。一般的な天台宗のお寺の本堂とは異なり、寶光院の本堂はどこか住宅の雰囲気を感じさせる建物です。この理由は、かつて山形城の書院であった建物を移築して、お寺の本堂として使えるように改築したためです。」

本堂の細部をよく見てみると、大胆さがありつつも繊細さも併せ持つ技術が随所に見られました。部屋によって異なる釘隠しや欄間など見飽きる事のない空間が広がっていました。

2011年に東日本に甚大な被害を与えた東日本大震災。

地震という観点から寶光院の本堂を見てみると、先人たちの技術力や災害との向き合い方が感じられます。

地震という観点から寶光院の本堂を見てみると、先人たちの技術力や災害との向き合い方が感じられます。

実際に堂内を歩いてみると、貫で支えられた柱、筋交いのない構造、そして自然石の礎石の上に立つ柱など、随所にそうした工法の痕跡が見られました。地震の揺れが建物の向きとずれたため難を逃れたという説明もありましたが、それだけでは語り尽くせない確かな知恵と蓄積が、そこにはあったように思います。「昔の人は、百年先まで見て家を建てていた。今はどうでしょうかね……」と住職は笑っておられました。

寶光院に伝えられている多彩な仏さまと文化財

寶光院には、様々な仏さまがおまつりされています。

「本堂中央には、ご本尊である釈迦三尊像がおまつりされています。いつの時代に造立された仏さまであるか等、詳しいことは判明していませんが、現在の場所に移転する以前からのご本尊さまであると伝わっております。ご本尊さまがおまつりされている壇には菊の紋と葵の紋が彫られています。皇族が住職をつとめる門跡寺院として栄えた寛永寺(輪王寺門跡)と結びつきが強かった歴史と徳川幕府との結びつきが強かった歴史を今に伝えている名残です。」

「本堂中央には、ご本尊である釈迦三尊像がおまつりされています。いつの時代に造立された仏さまであるか等、詳しいことは判明していませんが、現在の場所に移転する以前からのご本尊さまであると伝わっております。ご本尊さまがおまつりされている壇には菊の紋と葵の紋が彫られています。皇族が住職をつとめる門跡寺院として栄えた寛永寺(輪王寺門跡)と結びつきが強かった歴史と徳川幕府との結びつきが強かった歴史を今に伝えている名残です。」

「また、聖観音菩薩坐像は江戸時代以前に造立された仏さまであると考えられていて、こちらも山形市の文化財に指定されています。美しいお姿が印象的な仏さまです。」

仏さま以外にも文化財が伝えられています。

本堂の板戸には、仙人や龍、牡丹の絵が描かれています。これらの絵は山形城時代からこの建物を飾っていた絵であると考えられています。

「正面には聖観音菩薩坐像がおまつりされており、山形市周辺を巡る「山形三十三観音巡礼」の札所の一つとしてお参りしていただいています。また、観音さまとともに聖天さまをおまつりしています。以前はこちらで聖天供を行っていました。」

「中に入ると建物が前後に並び立つ珍しい構造をしていることが分かると思います。江戸時代以前、現在仏さまがおまつりされている土蔵造りの建物のみがあり、観音堂と呼ばれていました。明治時代、他の山形市内のお寺から建物を移してきて神社の拝殿のように前後に並び立つ現在の形になったと伝わっています。」

「この六面地蔵はもともと街道の辻に建っていたそうです。この六面地蔵が嵐で倒れた際に寶光院に移しておまつりしたと伝えられています。」

寶光院を巡ると、山形における仏教文化の奥行きを物語る様々な仏さまがおまつりされており、地域の人々の信仰と美意識の蓄積を今に伝えています。また、時代を超えた美術的交流の痕跡も感じられました。

変容する寺の運営と課題

変わらないものもあれば、変わるものもあります。時代は移り変わり、お寺の姿も変容を迫られています。現在、寶光院には檀家さんが居られますが、法要に実際に足を運ぶ方は限られているそうです。一方で、生前契約による納骨堂の利用者が増えており、現在の寺院運営を直接支えることには至っていないのが現状です。

「おそらく、お寺だけで生活できる地方寺院は少ないでしょう。」と住職は静かに語ってくださいました。これが現代の地方寺院が直面している、率直で切実な現実です。葬儀は減り、布教も成り立ちにくくなりつつあります。それでも寶光院は、「地域とのつながりを絶対に切らない」という姿勢を変えることなく歩みを続けています。僧侶と行政職を両立し、その後天台宗務庁でも要職を務められたご住職ご自身が、何よりも地域との関係性を大切にされているからです。

「おそらく、お寺だけで生活できる地方寺院は少ないでしょう。」と住職は静かに語ってくださいました。これが現代の地方寺院が直面している、率直で切実な現実です。葬儀は減り、布教も成り立ちにくくなりつつあります。それでも寶光院は、「地域とのつながりを絶対に切らない」という姿勢を変えることなく歩みを続けています。僧侶と行政職を両立し、その後天台宗務庁でも要職を務められたご住職ご自身が、何よりも地域との関係性を大切にされているからです。

再びサルスベリの木のもとで

しかし、その枝葉のあいだからは、小さな命が息づく気配が感じられます。濃い緑の葉の下でテントウムシが羽を休め、アリたちが地を這い、鳥のさえずりが風とともに境内をめぐります。役目を終えたかに見える木の下で、次なる季節のための準備が、静かに、しかし確かに進んでいるのです。

寶光院もまた、そうした営みを思わせる場所でした。華やかさに代わって、今は静けさが境内を包んでいますが、そこには時をかけて育まれてきた精神と、土地に根ざした祈りが、かすかなぬくもりとなって残っています。日々の営みのなかに、それは気づかれぬまま織り込まれ、訪れる者の心にそっと触れるのです。

種子が土に還ることで、木はまた命をつなぎます。歴史もまた、人知れず継がれていくものなのかもしれません。聲に出されることのない祈りが、次の芽吹きを準備している。その静かな循環を、風に揺れる葉のあいだから、そっと感じ取ることができました。

参加学生の感想

なかでも、軍事的な背景から寺院が移転されたというお話は、これまでになかった視点から歴史を捉えるきっかけとなり、大変印象に残っています。また、その後の見学では、寶光院がかつて270石を賜ったという隆盛の時代を象徴する、数々の貴重な文化財にふれることができ、その時代の息吹を肌で感じるような感動がありました。

最後にお話しいただいた「地震被害が少なかったのは良い大工さんが適切な木材を使った」ということにも、日本人の暮らしと信仰が、どれほど長い時間軸の上に築かれているのかをあらためて実感し、心から感銘を受けました。

立命館大学 博士課程

寶光院

〒990-0037 山形県山形市八日町2丁目1−57

〒990-0037 山形県山形市八日町2丁目1−57

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います