いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

多くの仏像たちが大寺院であったことを物語る古刹「金剛定寺」を訪ねる

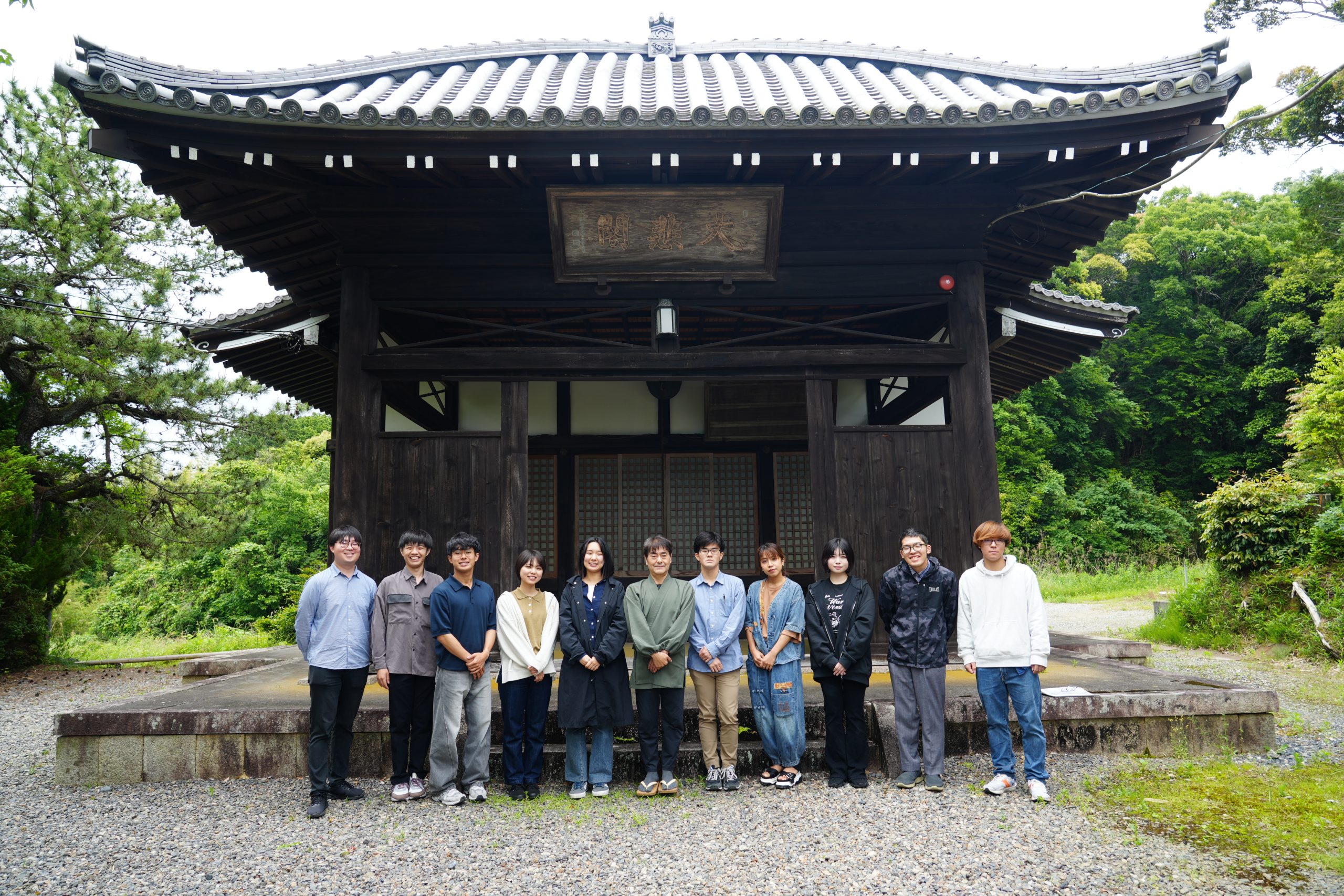

滋賀県日野町に位置する金剛定寺は、多数の堂塔伽藍を誇る大寺院であったと伝えられている古刹です。時代の流れと共に失われてしまったお寺の記憶もありますが、お寺のご本尊にふさわしい仏さまが多数守り伝えられています。その仏さまたちのお姿は、私たちに金剛定寺の往時の隆盛を感じさせるとともに、金剛定寺が古くから栄え信仰されてきた絶えることのない祈りの繋がりを伺う事ができます。今回、金剛定寺の住職を務める野條叡茂師に金剛定寺の魅力を学生たちが伺いました。

「こんにちは、金剛定寺の住職を務めております野條叡茂と申します。よろしくお願いします。」

まず本堂にご案内いただき、金剛定寺の歴史をお話しいただきました。

「こんにちは、金剛定寺の住職を務めております野條叡茂と申します。よろしくお願いします。」

まず本堂にご案内いただき、金剛定寺の歴史をお話しいただきました。

わからないことの多い金剛定寺の歴史と椿井文書

「椿井文書とは、近年「日本最大級の偽文書」として書籍で紹介されて話題になっている文書群で、椿井政隆という方が関与していると考えられています。椿井文書の巧妙なところの一つとして、実際に伝えられていることと創作したことを上手に織り交ぜながら書かれていることが挙げられており、関西圏を中心に日本各地に所在している事が近年判明しています。」

「なぜ椿井文書について先にお話したかといいますと、実は金剛定寺の由来を示す史料としていた古文書が椿井文書であることが近年判明したからです。ですので、どの内容がもともとこの地域に伝わっていた事なのか、どの部分が創作された内容なのか今となっては判断が難しい所です。金剛定寺が伽藍を構える日野町の文化財担当者の方にもご協力いただき、金剛定寺について記された他の記録を探していますが、その多くが戦乱などで焼失しており、残念ながら詳しい歴史は判明しておりません。」

椿井文書をもとにした金剛定寺の縁起では、聖徳太子によって創建されたとされています。残念ながらこの記述の詳細は不明ですが、金剛定寺に飛鳥時代の遺構や仏さまが確認されていないことから、もう少し後に創建されたのかもしれないと考えています。実際、金剛定寺が伽藍を構える「中山」の地からは、建物の礎石や多数のお地蔵さまなど、中世以前の寺院の痕跡が見つかっているそうですので、金剛定寺の創建もその頃なのかもしれないですね。」

「また、金剛定寺には平安時代に造立された仏さまが複数おまつりされています。後ほど御紹介しますが、いずれの仏さまも大きなお像で大きなお寺のご本尊にふさわしい仏さまです。記録が残っていないので詳しいことはわかりませんが、仏さまのお姿から、それぞれの仏さまをご本尊とする大きなお堂がこの地に立ち並んでいたのだろうと考えられています。」

「また、金剛定寺には平安時代に造立された仏さまが複数おまつりされています。後ほど御紹介しますが、いずれの仏さまも大きなお像で大きなお寺のご本尊にふさわしい仏さまです。記録が残っていないので詳しいことはわかりませんが、仏さまのお姿から、それぞれの仏さまをご本尊とする大きなお堂がこの地に立ち並んでいたのだろうと考えられています。」

現在境内に建つ建物は江戸時代や近代に整備された建物であるとご住職は語ります。

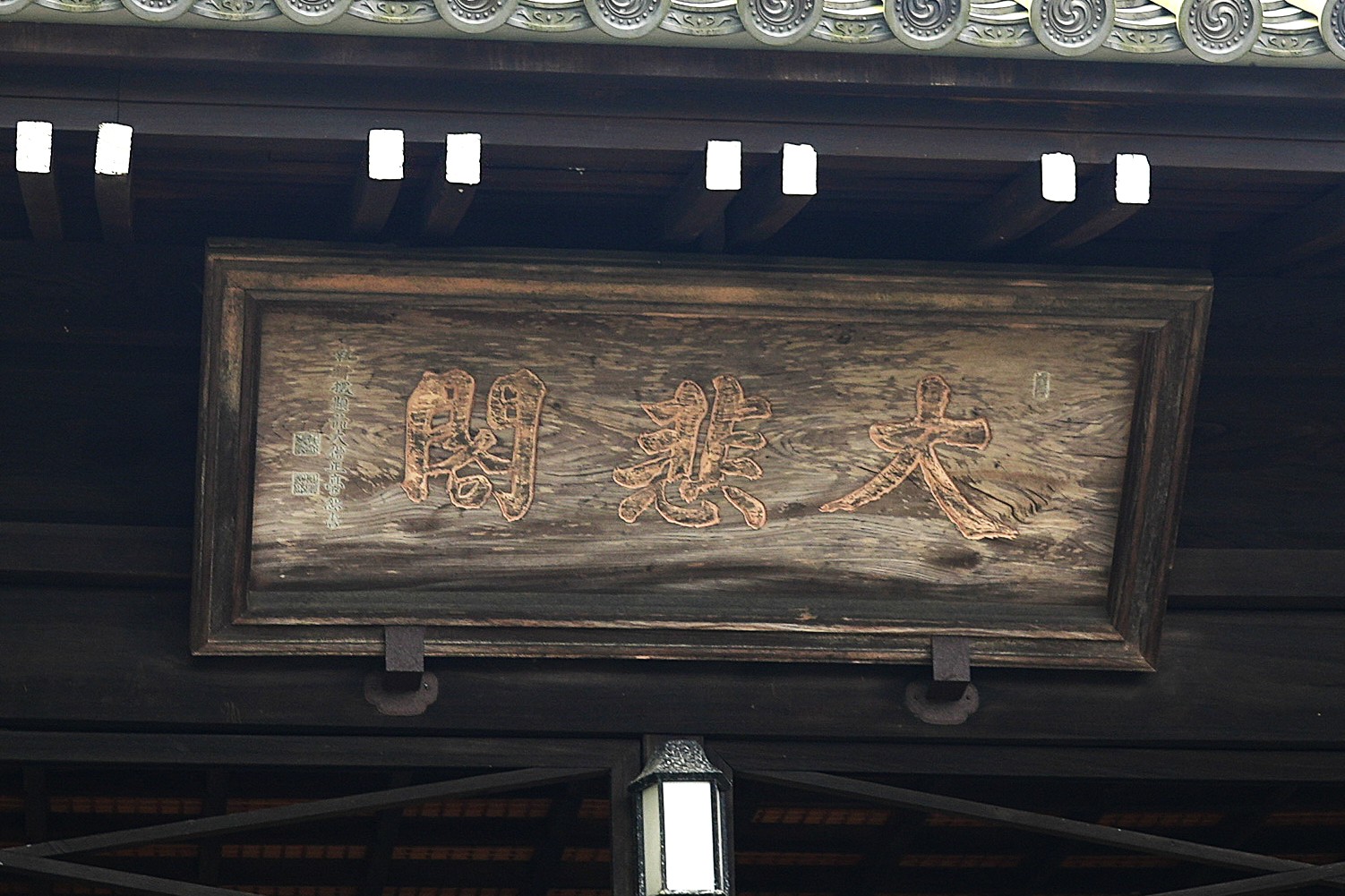

「現在の金剛定寺の本堂は、江戸時代に建立された建物であると伝えられています。十一面観音さまをご本尊としていることから、「大悲閣」とも呼ばれています。禅宗のお寺でよく見られる建築様式で建てられており、禅宗と関りの深い士族によって寄進された建物であると伝えられています。」

本堂の中にまつられる本尊級の仏像たち

本堂では、ご本尊さまを中心に多くの仏像がおまつりされていました。

「ご本尊さまは十一面観音菩薩坐像です。十一面観音菩薩はそのほとんどが立っているお姿で表されており、ご本尊さまのように座っているお姿は全国的に見ても珍しいようです。口もとや髪の毛以外に彩色は施されておらず、木の木目が見える姿が特徴的なお像です。文亀3年(1503)の戦火後に再興されたお像と伝わっており、室町時代に造られたお像になります。現在ご本尊さまは文化財に指定されておりませんが、この地方の室町時代を代表する仏さまになります。」

「皆さんに注目していただきたいのが、ご本尊さまの台座の下。台座の部分に目を見開いている生き物がいませんか?おそらく獅子か邪鬼だと思いますが、ギョロっとした大きな目でご本尊さまをお守りしているのかもしれませんね。」

「ご本尊さまは十一面観音菩薩坐像です。十一面観音菩薩はそのほとんどが立っているお姿で表されており、ご本尊さまのように座っているお姿は全国的に見ても珍しいようです。口もとや髪の毛以外に彩色は施されておらず、木の木目が見える姿が特徴的なお像です。文亀3年(1503)の戦火後に再興されたお像と伝わっており、室町時代に造られたお像になります。現在ご本尊さまは文化財に指定されておりませんが、この地方の室町時代を代表する仏さまになります。」

「皆さんに注目していただきたいのが、ご本尊さまの台座の下。台座の部分に目を見開いている生き物がいませんか?おそらく獅子か邪鬼だと思いますが、ギョロっとした大きな目でご本尊さまをお守りしているのかもしれませんね。」

「不動明王及び二童子像は11世紀に造られた仏像です。不動明王の脇に二童子がおりますが、このお寺のように3体そろって残されているのは珍しく、光背もお像と同じ時代に造られたものが残っている貴重なものです。向かって右におられます矜羯羅童子(こんがらどうじ)は慈悲の姿を表す像であるとされ、手を合わせた姿が多いのに対して金剛定寺の像は何かを持っていたような姿をしています。制多迦童子(せいたかどうじ)は憤怒の姿を表す像であるとされ、左手を頭の上に掲げ遠くから悪いものが来ないか睨みを利かせた姿をしています。この仏さまたちは以前展覧会に出張した時があったのですが、大きくて迫力のある像ですので、展示室の正面に展示されておりました。」

「不動明王及び二童子像が11世紀、観音菩薩立像が9世紀といずれも1000年や1200年近く昔に造られた像で、その間多くの人々に信仰されてきた仏像であると思うと、とても感慨深いです。本尊は16世紀、その他の像も室町時代や江戸時代の像と様々な時代であり、それらが一緒にこの本堂の中におまつりされており、本堂の空間に入ると、時空を超えて仏さまが集っているような不思議な感覚を覚えます。」

「ちなみに護摩壇にある錫杖は、千日回峰行を2度満行なされた酒井雄哉大阿闍梨が実際に使用されていたものになります。なぜこの錫杖があるかといいますと、私の父が比叡山横川の元三大師堂で修行していたときに、千日回峰行で夜中の3時ごろに山の中を歩いて参られ、お茶を飲みに立ち寄られていたそうです。その最後のときに今までありがとうございましたとこの錫杖を下さったとのことです。そのようなご縁で、金剛定寺にもお越しいただいて、護摩を修法していただいたこともあります。」

護摩や読む経典について、ご住職と学生たちとの間で語らう時間が続きました。

音楽が繋ぐ、金剛定寺と野條ご住職の縁

「父は岡山県の津山市というところに住んでおり、中学や高校、大学等で音楽を教えていました。ある時、菩提寺の和尚さんとお話をした際、お坊さんが法要をするのに音の高さや音の長さがバラバラであり、合わせるために音符に起こしてもらえないかと父に頼まれたそうです。仏教の音を五線譜に起こす仕事をするためにはまず仏門に入らなければならないと父は決心し、比叡山に入り得度をして金剛定寺の住職になりました。父から聞いた話ですが、父が入る前このお寺には住職が無住のお寺でした。そこから整備をして今のお寺がございます。」

「現在は父から受け継ぎ私が金剛定寺の住職を務めており、普段サラリーマンをしながら、このお寺を守っています。ありがたいことに、信者の方々、そして仏さまをお参りしたいと訪問してくださる方々のご助力によって、金剛定寺の歴史を守り伝える事ができています。未来へと金剛定寺の歴史を繋いでいけるよう、皆様とともに努めていきたいと考えています。」

ご住職と学生の語らいは境内を巡りながらしばらく続きました。語らいの途中には、ご住職がピアノを弾いていただき、お寺をただお参りするだけでなき貴重な時間を過ごすことができました。

参加学生の感想

金剛定寺

〒529-1658 滋賀県日野町中山1940

〒529-1658 滋賀県日野町中山1940

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います