いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

尾張平野一の美建築と称される本堂で名高い「高田寺」を訪ねる

愛知県北名古屋市。ベッドタウンとしてたくさんの人々が暮らすこの地域に、創建されてからおよそ1300年の歴史を誇る古刹・高田寺が伽藍を構えています。奈良時代に造立されたとも伝えられているご本尊をはじめ、中世に遡る様々な仏様や文化財を今に伝える高田寺(こうでんじ)。令和4年(2022)に執り行われた開創1300年を祝うご本尊の御開帳法要ではたくさんの人々がお参りしたといいます。今回、尾張の激動の歴史を見守ってきたともいえる高田寺を学生たちが訪問し、ご住職を務める柴田真成師に高田寺の魅力をお話しいただきました。

尾張平野一美しいと称される美建築が参拝者を出迎える

青空のもと一直線に整えられた参道を進むと、屋根の緩やかな曲線が美しい檜皮葺きの建物が見えてきました。

「本日はようこそ高田寺へお越しいただきました。本日は雲一つない青空で、これほどまでにきれいに晴れるのはかなり珍しいです。みなさんの正面に建つ本堂の檜皮の美しさがよく分かると思いますよ。」

そのように学生たちに話しかけるのは、高田寺の住職を務める柴田真成師。

「せっかくの青空ですので、高田寺の歴史をお話する前に、この本堂についてお話したいと思います。」

「本日はようこそ高田寺へお越しいただきました。本日は雲一つない青空で、これほどまでにきれいに晴れるのはかなり珍しいです。みなさんの正面に建つ本堂の檜皮の美しさがよく分かると思いますよ。」

そのように学生たちに話しかけるのは、高田寺の住職を務める柴田真成師。

「せっかくの青空ですので、高田寺の歴史をお話する前に、この本堂についてお話したいと思います。」

「先ほど皆さんが感じて言っていただいた『きれい』、『美しい』との言葉通り、檜皮で生み出す屋根の曲線や建物のバランスなど見事なほどに整っていますよね。大正9年に国宝に指定され、その理由に「まさに尾張平野一の美建築といっても過言ではない」と記されています。」

本堂を前にご住職と学生たちの会話は盛り上がります。

「それでは、なぜ建立当初の姿が分かったかといいますと、昭和27年から昭和29年頃に実施した全面解体修理の際に、建物に残されている墨書きや建物の部材に残る痕跡がたくさん見つかったからです。その墨書きの中には江戸時代の大工の棟梁によって「仏力万万歳 百年後の修復を待つ」と記された墨書きがあり、村中その墨書きに感動したといわれています。その際、建立当初の姿に戻そうと文部技官をはじめ関係者が熱意を持って取り組み、設計変更をして修理を行ったそうです。このような設計変更は今ではほとんど行われないことだそうです。これほどこの建物に力を入れたのは、どうも戦後復興の一環で、戦争で疲弊している国民を国の宝である文化財の力で勇気づけようとしたからではないかと私は考えております。」

「このようにしてこの高田寺の本堂は修理を重ね今に美しい姿を伝えています。全面解体修理の後にも平成11年から平成13年にかけて国の補助事業として屋根の檜皮葺の全面葺き替え修理(平成の大修理)を実施しています。また、台風など大きな災害の後には檜皮葺の職人さんがそのたびに来てメンテナンスをしています。さらに、令和6年5月5日に国の防災保存修理事業が無事完成いたしました。例えば、本堂の東側の駐車場の地下には75 tもの水が入っている貯水槽が整備され、約50分間、自動首振り放水銃三基によって放水可能な設備や防災防火施設を整えることができました。こうした事業には国・県・市の補助金や地元の人々の協力などで維持されているということも知っていただきたいなと思います。」

美しい本堂の姿を見てご住職とお話しながら本堂の中へと入ります。

壬申の乱で功績のあった人物の菩提を弔うために創建された高田寺

「なぜ現在の場所になぜ尾張平野一美しいと称される建物が建てられたのか、高田寺の歴史を紐解いていきましょう。」

「この高田寺が創建されたのは、今からおよそ1300年前、養老4年(720)のことであると考えられております。これは『続日本紀』という国史の巻第二十四、淳仁天皇天平寶字七年(七六三)の条に記されておりまして、そこには壬申の乱で功績のあった高田首新家(たかだのおびとにいのみ)の菩提を弔うために、その息子である首名(くびな)が行基菩薩を請して建立したと記されております。」

「この高田寺が創建されたのは、今からおよそ1300年前、養老4年(720)のことであると考えられております。これは『続日本紀』という国史の巻第二十四、淳仁天皇天平寶字七年(七六三)の条に記されておりまして、そこには壬申の乱で功績のあった高田首新家(たかだのおびとにいのみ)の菩提を弔うために、その息子である首名(くびな)が行基菩薩を請して建立したと記されております。」

ご住職のお話をお聞きし、学生たちは高田寺の本堂の魅力に魅せられていきます。

井上正氏によって全国的に広まった高田寺のご本尊・薬師如来様

「今まで本堂の魅力をたくさんお話してきました。それでは、こちらの本堂はどなたのための建物であるかというと、高田寺のご本尊である薬師如来様をお祀りするための建物になります。ご本尊様は秘仏でありまして、厨子の中に安置してあり、50年に一度の御開帳とされております。」

「ご本尊様はこの本堂と同様に大変魅力的な仏様であります。高田寺が創建された当時の仏様であるとも言われ、本堂と同様に戦前までは国宝、戦後に施行された文化財保護法で国の重要文化財に指定されております。また、厨子も国の重要文化財に指定されています。そのご本尊様の魅力を語る上で欠かせない人物が、彫刻史、美術史の研究家でありました井上正先生になります。」

「京都国立博物館学芸課長、奈良大学教授、京都造形芸術大学教授などを歴任された井上正先生が高田寺を訪れたのは、私の師であり父の柴田圓承師が高田寺の住職を務めていたころになります。高田寺を訪れた井上先生は、まずご本尊様に合掌して祈りをささげてから、ご本尊様についての自分の見解を当時の住職であった私の父にお話しいただきました。井上先生によると、『文部技官として国宝や重要文化財に指定されている全てのお像の写真をみてきたが、この高田寺のご本尊様にしかない特徴があることに気づきました。』ということでした。その特徴といいますのが、向かって右側、ご本尊様が着ておられる衣の紋様が渦巻きになっているという点でした。井上先生によるとこの渦巻紋様というのはこのお像が全国でも唯一無二だそうです。また、この渦の紋様というのが、唐の時代(718)の図像に由来しているのではないかと井上先生はおっしゃられました。」

「ご本尊様はこの本堂と同様に大変魅力的な仏様であります。高田寺が創建された当時の仏様であるとも言われ、本堂と同様に戦前までは国宝、戦後に施行された文化財保護法で国の重要文化財に指定されております。また、厨子も国の重要文化財に指定されています。そのご本尊様の魅力を語る上で欠かせない人物が、彫刻史、美術史の研究家でありました井上正先生になります。」

「京都国立博物館学芸課長、奈良大学教授、京都造形芸術大学教授などを歴任された井上正先生が高田寺を訪れたのは、私の師であり父の柴田圓承師が高田寺の住職を務めていたころになります。高田寺を訪れた井上先生は、まずご本尊様に合掌して祈りをささげてから、ご本尊様についての自分の見解を当時の住職であった私の父にお話しいただきました。井上先生によると、『文部技官として国宝や重要文化財に指定されている全てのお像の写真をみてきたが、この高田寺のご本尊様にしかない特徴があることに気づきました。』ということでした。その特徴といいますのが、向かって右側、ご本尊様が着ておられる衣の紋様が渦巻きになっているという点でした。井上先生によるとこの渦巻紋様というのはこのお像が全国でも唯一無二だそうです。また、この渦の紋様というのが、唐の時代(718)の図像に由来しているのではないかと井上先生はおっしゃられました。」

「また、この身にまとう衣の表現はまさに風が吹いてなびいている様子を表しているとお話しされています。井上先生はまとった衣がまるで生きているようだと表現されていました。」

ご本尊様のお姿を映した写真をみると、まるで大きな波がうねっているような衣のダイナミックな表現に引き込まれます。井上先生がまるで生きているようと表現されたことが実感できました。

「こちらのご本尊様が1300年間この地でお祀りされ続けているということは非常にロマンのあることだと思いますし、彫刻史・美術史という視点でもすごい仏様なのだと思います。そのことに加えて、ご本尊様は地域の皆さんを見守る身近な仏様でもあることも皆さんに知っていただきたいです。」

「先の大戦のとき、この地域の皆さんが出兵される前にご本尊様の臨時の御開帳があったそうです。その方々は、当時、ご本尊様を拝むのはこれが最後なのだと思っていたそうです。中にはご本尊様の姿を見て泣いている方もいらっしゃったようです。そして、出兵して、戦場でたくさんの悲惨な体験をされた後、九死に一生を得てこの地に帰って来られました。帰ってきた方々とお話すると、戦場で死ぬかもしれないという体験をした時に『生命を助けてくれ!!』と究極のお願いをこのご本尊様にして、そのご加護で生きて帰って来られたのだというお声をお聞きします。」

ご本尊様のお姿を映した写真をみると、まるで大きな波がうねっているような衣のダイナミックな表現に引き込まれます。井上先生がまるで生きているようと表現されたことが実感できました。

「こちらのご本尊様が1300年間この地でお祀りされ続けているということは非常にロマンのあることだと思いますし、彫刻史・美術史という視点でもすごい仏様なのだと思います。そのことに加えて、ご本尊様は地域の皆さんを見守る身近な仏様でもあることも皆さんに知っていただきたいです。」

「先の大戦のとき、この地域の皆さんが出兵される前にご本尊様の臨時の御開帳があったそうです。その方々は、当時、ご本尊様を拝むのはこれが最後なのだと思っていたそうです。中にはご本尊様の姿を見て泣いている方もいらっしゃったようです。そして、出兵して、戦場でたくさんの悲惨な体験をされた後、九死に一生を得てこの地に帰って来られました。帰ってきた方々とお話すると、戦場で死ぬかもしれないという体験をした時に『生命を助けてくれ!!』と究極のお願いをこのご本尊様にして、そのご加護で生きて帰って来られたのだというお声をお聞きします。」

「ところで、ご本尊・薬師如来様は別名「妻薬師(つまやくし)」と呼ばれ、良縁結びの仏様として多くの信仰を集めています。なぜそのような呼び方をするのか、複数の理由が伝えられています。」

「一つには、妻に手を引かれた盲人がご本尊・薬師如来様に毎日参拝し、そのご功徳で眼病が治癒したと伝わっております。盲人が妻に手を引かれて仲良く参拝して看病していたことから、夫婦縁結びのご利益があるとされています。」

「さらに、昔、本堂の解体修理の際、宮大工(棟梁)が材木の寸法を間違えて切ってしまったそうです。どうしたものかと悩んだが、妻のアドバイスにヒントを得て工夫したところ、かえってうまくできたそうです。このことから、良い嫁をもらうならご本尊様をお詣りなさいということになったと伝わっております。」

「以上のような「妻薬師」のいわれから、ご本尊様は良縁結びの仏様として信仰を集め、その願いが成就した結果として『底なしびしゃく』が奉納されたのです。」

本堂にお祀りされる魅力的な仏様

「高田寺にはご本尊様以外にも魅力的な仏様が数多くお祀りされております。」

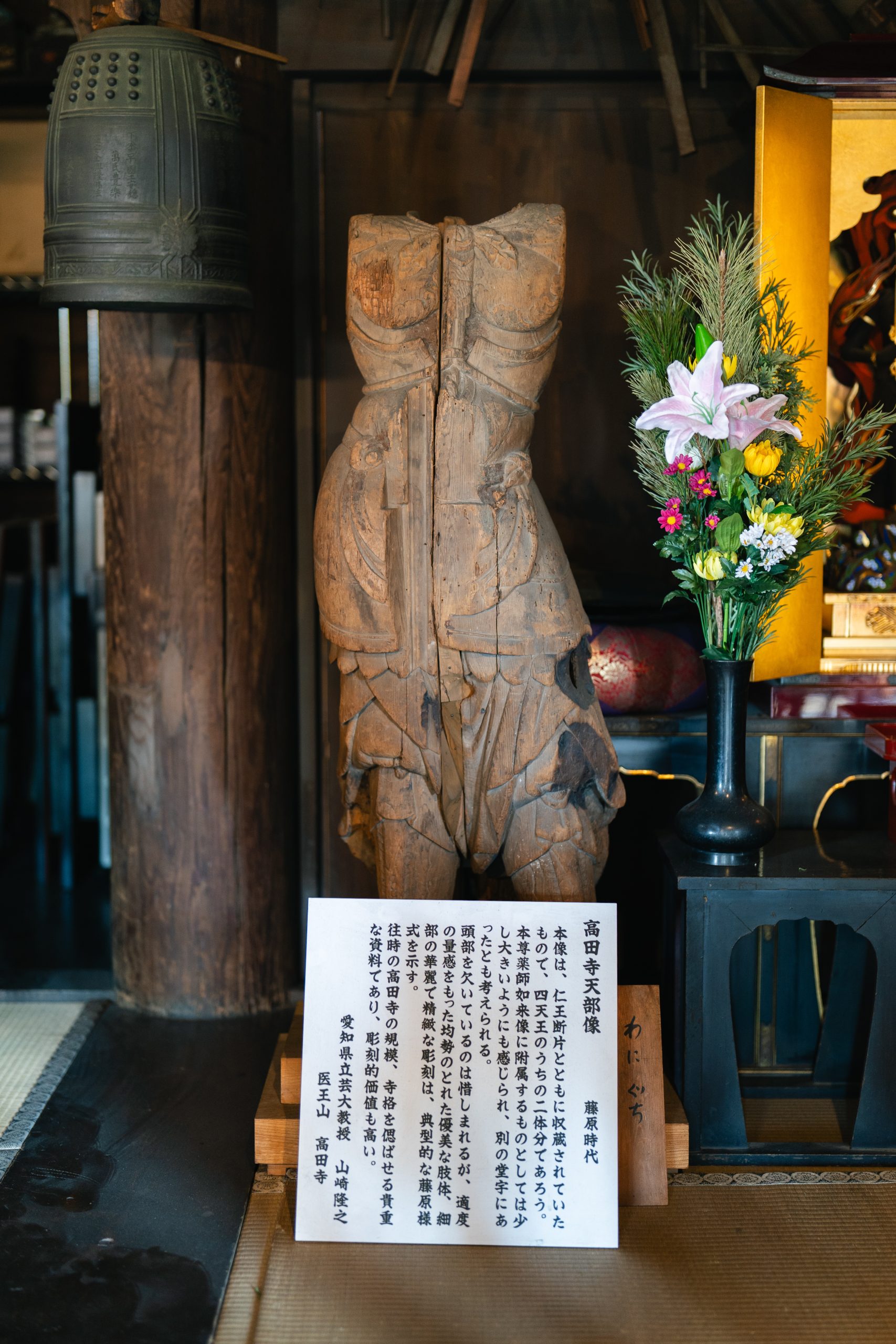

「藤原期に造立された仁王像は全国的に見ても類例が少ないと聞いております。井上先生からは、修復すれば国の重要文化財級であるとお話いただきました。いつか、往時のように仁王門の両脇でにらみを利かせる姿が復興できるように、未来に託したいと考えております。」

「また、向かって左側には、大黒天立像をお祀りしております。こちらの大黒天立像は素晴らしい仏様で愛知県の文化財に指定されております。この大黒天立像が見出されたのは、昭和30年に中日新聞の主催で実施された埋蔵文化財調査の時でした。この調査の際に、奈良国立博物館館長の石田茂作先生が高田寺を訪れましてこの大黒天立像を調査されました。俵の中(体内)には室町時代の嘉吉四年(1444)(正確にはすでに文安元年に改元されていた)に救海という人物が願主となり景越という人物が造立したと墨書きされております。」

「この中腰の大黒天立像ですが、なんと昭和30年の調査の後に即時愛知県の文化財に指定されました。そして、愛知県指定文化財の木彫の部第一号としても知られており、大変貴重な文化財とされています。」

「2つ目の寺宝は、こちらの円空仏になります。現在は4躯のみ高田寺に伝わっておりますが、戦前には何百躯ものたくさん円空仏が伝えられていたといいます。当時のことを知る地域の古老にお話を聞くと、円空仏のようなお像はたくさんあったことから寒い日に燃やしてしまったかもと(笑)。実際は、解体修理時に紛失したのかもしれませんが、今となって円空仏であったと知り、みんな『えっ』と驚いています。」

「他には、「護摩札」(享保12年(1727)銘)が国の重要文化財に指定され、室町時代に造立された「十二神将立像」12体と、隣の白山社を以前お鎮(まも)りしていた「木造狛犬」1対がそれぞれ北名古屋市の文化財に指定されています。また、無指定ですが、頭部が欠けた「天部立像」2体、またかつて高田寺にあったとされる「十王堂」に祀られていた「十王像」10体、さらに江戸時代の僧・豪潮律師筆「伝教大師」画像など、数多くの像がお祀りされております。」

皆の力で歴史を紡ぐ高田寺

高田寺を訪問して、お祀りされる仏様や文化財に残る先人たちの願いや祈り、息づかいに触れることができました。仏様や文化財に込められた人々の祈りに触れることで、また新たな祈りが仏様や文化財に込められてくるのでしょう。そうした祈りの循環が、高田寺の歴史を紡ぐ原動力になっているのだと今日強く感じました。

参加学生の感想

ご住職のご説明の中で、ご本堂の美しさは創建当初からそのまま今日に伝わったのではなく、かつて資金不足を理由に十分な修理を行えない苦難の時期を経てようやく復元された姿だというお言葉を聞き、さらに感銘を受けました。江戸時代の人々がご本堂を守り伝えようとしたものの十分には果たせなかった無念の想いを、後の時代の人々がその想いを引き継ぎ復元修理を成し遂げたという歴史に感動しました。

ほかにも、高田寺のご本尊様に関わるお話として、円空さんが十二万体の仏像を彫ることを誓願したというお話や戦時中に出征前の若者が無事を祈って手を合わせたというお話などが印象に残りました。時代が移ろう中で、人々から変わらず篤い信仰を集めるご本尊様の姿に感銘を受けました。

京都府立大学 修士課程 1年

高田寺

〒481-0011 愛知県北名古屋市高田寺383

〒481-0011 愛知県北名古屋市高田寺383

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います