いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

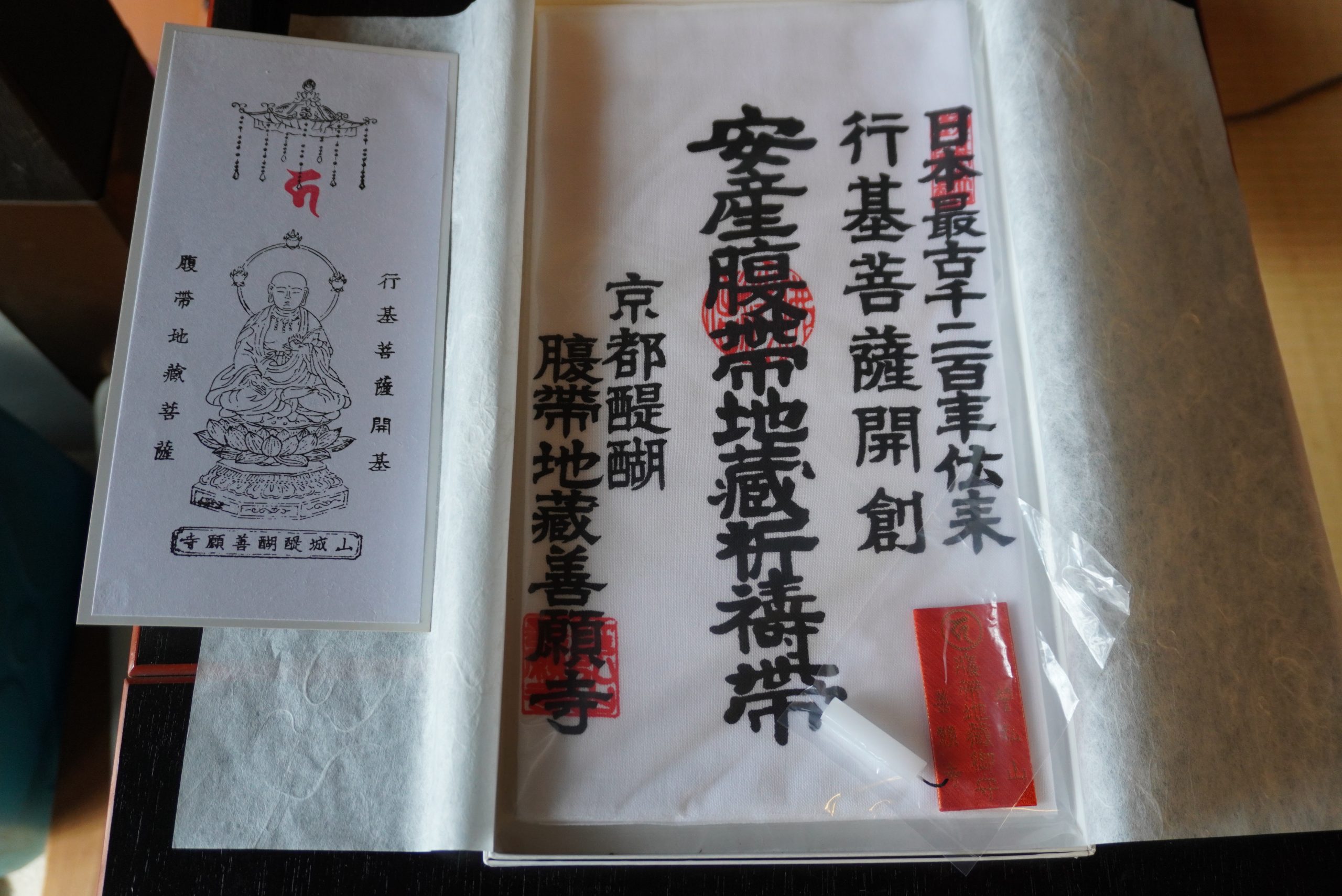

1000年にわたり安産の祈りを受け止める地蔵菩薩をまつる「善願寺」を訪ねる

醍醐寺をはじめ数々の古刹が伽藍を構える京都市の醍醐の地に、創建されてから1200年以上の歴史を誇り、1000年以上安産祈願の霊地として信仰をあつめる天台宗の古刹・善願寺が伽藍を構えています。現在拝観停止中の善願寺ですが、今回特別にご本尊・地蔵菩薩坐像や生きた霊木に彫られた「榧(かや)の木不動尊像」を参拝させていただきました。

現在善願寺さまは拝観を停止しております(2025/02/08)。

今より1200年以上昔、行基菩薩によって創建される

しかしながら、善願寺が創建されたと伝える奈良時代から平安時代にかけての明確な史料は伝えられておらず、残念ながら詳しいことは明らかになっていないそうです。

時は移ろい、平安時代の長保年間(999~1004)に善願寺に比叡山で修行にはげむ1人の僧侶が訪れます。その人とは、『往生要集』をまとめた恵心僧都源信です。恵心僧都源信が訪れたころの善願寺は時の流れに従い荒廃していたといいます。その状況を悲しんだ恵心僧都源信は善願寺を再興し、地蔵菩薩をまつるお寺として整備したと伝わっています。

さらに善願寺が再興されてからおよそ100年後には、善願寺の近くに平重衡の夫人であり安徳天皇の乳母をつとめた「佐の局」が住んでおり、善願寺に安産祈願のために訪れていたといいます。このことを今に伝えるのが現在の善願寺のご本尊・地蔵菩薩坐像です。

さらに善願寺が再興されてからおよそ100年後には、善願寺の近くに平重衡の夫人であり安徳天皇の乳母をつとめた「佐の局」が住んでおり、善願寺に安産祈願のために訪れていたといいます。このことを今に伝えるのが現在の善願寺のご本尊・地蔵菩薩坐像です。

像高268.2 cmの巨大なお地蔵さま

善願寺のご本尊である地蔵菩薩坐像は、像高268.2 cmの大きな地蔵菩薩坐像で、平安時代の終わりごろに造立されたお地蔵さまです。桧材の寄木造で、当時の有名な仏師である定朝に連なる仏師によって造立されたと考えられています。江戸時代に京都の寺院や神社の由来や縁起をまとめた『山州名跡誌』には、この地蔵菩薩坐像が平重衡公の出生の際に安産を祈願して造立されたと伝えられているという記載があります。

お地蔵さまが霊木に姿をあらわす不動明王へと縁を繋ぐ

善願寺にはご本尊さま以外にも多くの人々の祈りを受け止める仏さまがおまつりされています。その仏さまは「榧の木不動尊像」と親しまれています。この不動明王像が彫られたのは、1955年頃のこと。樹齢1000年ともいわれる霊木に不動明王が彫られた経緯が今も詳細に伝わっています。

西村公朝師は生きた木に仏さまを彫った経験もなく、樹齢1000年といわれる霊木が枯れたとしたらたいへんということで、植物学者とどのくらいの厚さで、どのように彫ったらよいか綿密に相談したといいます。また、霊木として信仰を集め、かつてこの木に天狗が居たという由緒もある木と向き合い、「南無不動明王」と大きな掛け声とともに気合を入れ木にノミを入れたそうです。そうして、西村公朝師は木から跳ね返る樹液を浴びながら一心不乱に不動明王像を彫り、なんと1日で不動明王のお姿を彫りあげたといいます。

このお話を伺ったとき、善願寺のお地蔵さまを中心に縁のある人々が善願寺に集い、世界で善願寺にしか存在していない霊木とともに生き続ける不動明王のお姿が生まれたのだなと感じました。また、実際に不動明王像の前に立つと、まさに今大木の内からその姿を表した瞬間に遭遇した感覚を覚え、どんと構える不動明王が目の前に存在しているかのような迫力を感じました。

地蔵菩薩を荘厳する美しい空間が広がる

最初に目を惹くのが、外陣の天井を彩る「花卉図」です。計120面それぞれ1面ずつに美しい花々が描かれています。この天井絵を描いたのは、江戸時代後期に京都で活躍した岸派の絵師たちです。また、120面の中心に描かれている「トロロアオイ」の図だけ四条派の松村景文が描いた作品であると考えられています。

また、中陣には岸派の絵師である岸良による飛天図、内陣には雲竜図が描かれており、この建物が立った江戸時代におけるご本尊さまを囲む空間を体感することができます。

また、中陣には岸派の絵師である岸良による飛天図、内陣には雲竜図が描かれており、この建物が立った江戸時代におけるご本尊さまを囲む空間を体感することができます。

参加学生の感想

善願寺さまに大きな地蔵菩薩さまがおまつりされているとお聞きしていましたが、これほどまで大きなお地蔵さまであるとは想像しておらず、地蔵菩薩さまの前に進みその姿を拝したとき、その大きさ故の迫力に言葉を失いました。しかしながら、しばらくお参りしていると迫力だけでなく、どこか優しく寄り添っていただけるような心地を感じました。お地蔵さまから感じたこのような心地は、腹帯地蔵として何世代にもわたり信仰を集めるお地蔵さまであるからこそなのだと強く感じました。

また、榧の木不動尊像のそのお姿を実際に拝すると、力強く畏怖を感じる姿で、実際に目の前に姿をあらわしているかのような感覚を覚えるとともに、厳しい中に優しさを感じさせるような気持ちを抱きました。この榧の木不動尊像が彫られる由来や西村公朝師のお話をご案内いただき、この榧の木不動尊像の前でしばらく時を過ごしていたいと思えるほど心が揺さぶられました。

さらに、本堂の天井に描かれている岸派の画家たちによる草花や飛天、雲龍図は圧巻で、岸派や四条派の松村景文がどのような思いでこの美しい天井絵を描いたのか惹かれました。

(文・立命館大学 博士1年)

善願寺

〒601-1352 京都府京都市伏見区醍醐南里町33番地

〒601-1352 京都府京都市伏見区醍醐南里町33番地

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います