いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

創建が平安時代に遡る歴史深い古刹・川越大師「喜多院」を訪ねる

『小江戸川越』として多くの観光客が訪れる埼玉県川越市。歴史的な町並みが今も残る川越の街中に、関東地方を代表する古刹・喜多院が伽藍を構えています。創建されてから1000年以上の歴史を誇る喜多院には、それぞれの時代や歴史を象徴する貴重な文化財の数々が伝えられています。夏の日差しが強くなってきた6月中旬、喜多院を訪問しました。

830年、慈覚大師円仁により創建される

「本日はようこそ喜多院へお参りいただきました。」

学生達を出迎えるのは喜多院ご住職、塩入秀知師です。

「喜多院にはたくさんの魅力がありますが、まずは喜多院の歴史についてお話ししましょう。」

「喜多院が創建されたのは今からおよそ1200年前、天長7年(830)に創建されました。それは、東国に天台の教えを広めようとしていた慈覚大師円仁によるものでした。慈覚大師により開かれたお寺は、現在の『喜多院』という名前ではなく、『無量寿寺』という名前でした。そのときのご本尊さまは阿弥陀如来さまであり、脇に不動明王さま、毘沙門天さまをおまつりしていたと伝えられています。」

学生達を出迎えるのは喜多院ご住職、塩入秀知師です。

「喜多院にはたくさんの魅力がありますが、まずは喜多院の歴史についてお話ししましょう。」

「喜多院が創建されたのは今からおよそ1200年前、天長7年(830)に創建されました。それは、東国に天台の教えを広めようとしていた慈覚大師円仁によるものでした。慈覚大師により開かれたお寺は、現在の『喜多院』という名前ではなく、『無量寿寺』という名前でした。そのときのご本尊さまは阿弥陀如来さまであり、脇に不動明王さま、毘沙門天さまをおまつりしていたと伝えられています。」

「無量寿寺として天台の教えの拠点となっていた無量寿寺ですが、鎌倉時代には伽藍全てが全焼してしまうほどの戦乱に巻き込まれました。元久2年(1205)のことです。その後しばらくは荒廃していたようですが、およそ100年が経とうとしていた永仁4年(1296)、伏見天皇の命により天台の高僧として名高かった尊海僧正という方が伽藍を再興しました。」

「この尊海僧正は、関東地方に天台の教えを広めた高僧として知られています。そのような尊海僧正のもとには天台の教えを学ぶために数多くの僧侶が集い、勉学・修行に励んでいました。無量寿寺はさながら現在の大学のような場所であったと言えばイメージがしやすいでしょうか。」

「この尊海僧正は、関東地方に天台の教えを広めた高僧として知られています。そのような尊海僧正のもとには天台の教えを学ぶために数多くの僧侶が集い、勉学・修行に励んでいました。無量寿寺はさながら現在の大学のような場所であったと言えばイメージがしやすいでしょうか。」

「さて無量寿寺というお寺についてお話ししてきましたが、この無量寿寺はいわゆる子院とよばれる本寺に属するいくつかの小寺院から構成されていました。それらは、仏蔵院・仏地院・多聞院とそれぞれ呼ばれていました。そして、それぞれの立地場所から仏蔵院・仏地院・多聞院は、北院・中院・南院と呼ばれていました。みなさんすでにお気づきの通り、この仏蔵院(北院)が現在の喜多院の起源になるお寺になります。」

「勉学・修行にはげむお寺として大いに繁栄していた無量寿寺及び北院ですが、鎌倉時代以降も数々の戦乱に巻き込まれました。特に戦国時代には伽藍を構えるこの土地が要所であったこともあり後北条氏と扇谷上杉氏との争いに巻き込まれ、伽藍も荒廃していたといいます。」

「勉学・修行にはげむお寺として大いに繁栄していた無量寿寺及び北院ですが、鎌倉時代以降も数々の戦乱に巻き込まれました。特に戦国時代には伽藍を構えるこの土地が要所であったこともあり後北条氏と扇谷上杉氏との争いに巻き込まれ、伽藍も荒廃していたといいます。」

北院から喜多院へ

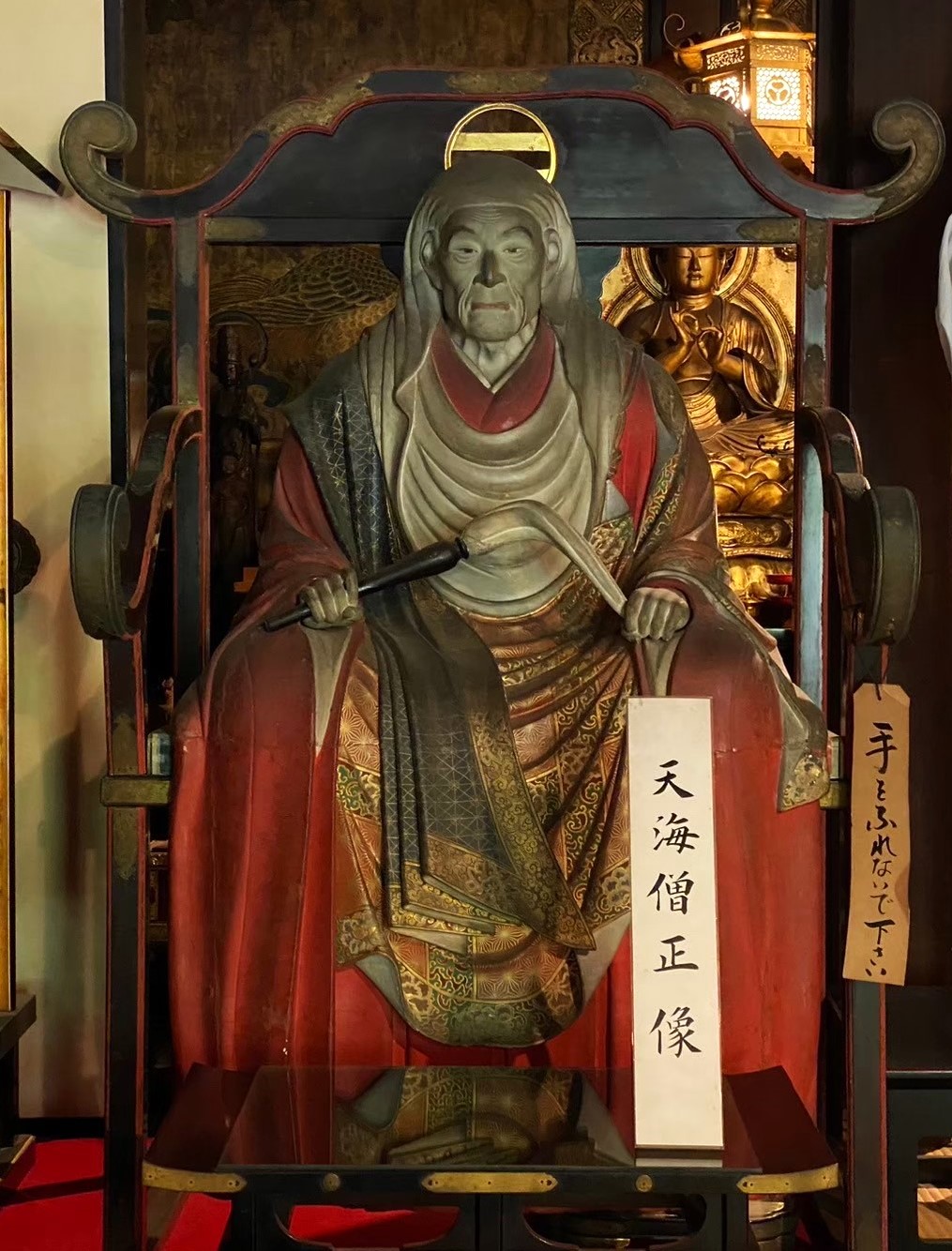

「戦国時代の終焉に近い慶長4年(1599)、ある僧侶が北院第27世の法灯を継ぎます。その僧侶の名前は天海。そうです、後に德川家康公のもとで大変活躍されることで有名な方ですね。その天海僧正と家康公は北院にてたびたびお話をされたそうです。そして、荒廃していた北院の再興の助力をいただき、伽藍が整備されました。その際、天海僧正は今までの名前『北院』から『喜多院』という名前に変更しました。この理由は諸説ありますが、和歌の世界で『北』の当て字である『喜多』に変更することで、戦国時代の厳しく辛い社会から少しでも喜びが多い社会へと変わるように天海僧正が願いを込めたのではないかと私は考えています。」

「復興を迅速に進めるために、新しく建物を建立するのではなく、江戸城内に建てられていた紅葉山別殿が喜多院に移築されることになりました。江戸城内の建物が移築されることは、当時でも珍しいことだと聞いています。それほど家光公が喜多院を大切な場所として認識していただいていたのだと思います。このとき喜多院に移築された建物は、客殿・庫裏・書院として現在まで大切に守られており、国の重要文化財に指定されています。それでは、当時の建物を実際に見ていただきたいと思います。」

ご住職のご案内に従い、庫裏を通り客殿へと足を進めます。

ご住職のご案内に従い、庫裏を通り客殿へと足を進めます。

德川家光公が生きた空間が今に残る

「まずはこちらの仏間をご覧ください。こちらには本尊である阿弥陀如来坐像をおまつりしています。先程、無量寿寺ではご本尊が阿弥陀如来であったとお話ししましたね。また、阿弥陀さまのことを『無量光仏』ともいいます。そのことから、客殿は『無量寿殿』とも呼ばれています。また、ご本尊の阿弥陀如来さまの左右には不動明王像と毘沙門天立像が脇侍としておまつりしています。その他には、複数の阿弥陀如来さまをおまつりしているほか、伝教大師像や天台大師像、ご縁により喜多院に寄進された様々な仏さまをおまつりしています。」「また、お像の後ろの壁面をよく見ていただくと、何か描かれていることがわかりますね。中央の面には植物の桐が、左右の面にはそれぞれ鳳凰が描かれています。こちらの絵も建物と同じくらいの年代に描かれたものと伝えられています。」

「さて、それでは仏間の隣の部屋へ歩みを進めましょう。」

歩みを進めると障壁画や季節の花々が描かれた天井に彩られ、一段と豪華な部屋にたどり着きます。

豪華絢爛のなかにも落ち着いた雰囲気を醸し出す空間に学生達はしばし見とれていました。

「正解は、お風呂とトイレになります。江戸時代のお風呂は今のように湯船に入るのではなく、サウナのような蒸し風呂であったといいます。今の生活に通ずる様子から、当時の生活に親しみも持ちやすいのではないでしょうか。」

「続いて、江戸城から移築されたもう1つの建物、書院へと歩みを進めていきましょう。」

「こちらの書院は、当時江戸城で働いていて女中の方々が主に使用していた建物と考えられています。ですので、将軍が生活する建物であった先程の建物よりも天井が低く、一部には中二階があるなど、より実用的な建築になっています。また、こちらの書院の一室は德川家光公の乳母である春日局が使用していた部屋であると伝わり、『春日局化粧の間』とも呼ばれています。」

「今までご案内した客殿や書院のような建物は江戸城に数多く建造されていました。しかしながら、時代の流れの中でそのほとんどが失われていまいました。江戸城の生活や文化を確実に今に伝えている建物は、日本中でここ喜多院にしか伝えられていないといいます。現在では広く一般のみなさまに公開し維持をしていますが、一昔前までは建物は荒れ果てていたそうです。戦後の頃に喜多院の住職であり探題もつとめた塩入亮忠というお坊さんがいます。その方が喜多院に来られた際、先程の客殿では雨漏りは当然のこと、屋根がおち部屋から空が見える箇所もあったといいます。そうした数々の苦難のなかでも先人たちの熱意により喜多院の文化財は受け継がれてきました。私たちへと受け継がれてきた文化財をこれから先の未来へと途絶えることなく伝えていきたいと思っています。」

人々の願いが集う場所、喜多院

「いままで、喜多院に伝わる江戸城の遺構をご覧いただきました。続いては、喜多院の信仰の中心地である慈恵堂へと歩みを進めていきたいと思います。」

先程まで見学していた客殿から伸びる渡廊下を進んでいると大きな太鼓の音とともに、おおきな建物が見えてきました。

先程まで見学していた客殿から伸びる渡廊下を進んでいると大きな太鼓の音とともに、おおきな建物が見えてきました。

「だるま市が立つ縁日ですが、もともとは慈恵堂におまつりされる慈恵大師を信仰する集まりである『講』の方々が参拝する日でもあります。この『講』についてお話したいと思います。」

「先程喜多院の歴史をお話しする中で、喜多院は大学のような学問所であったとお話ししました。皆さんが現在通われている大学の風景を想像してみてください。皆さんの大学のキャンパスは、ショッピングモールやテーマパークのように、一般の方々が気軽に訪れて食堂で食べ物を食べたり、購買で何かを買ったりする場所ではないと思います。つまり、江戸時代までの喜多院は、庶民の方々が気軽にお参りできる場所ではなかったそうです。今では喜多院の境内にはお茶屋さんがあったりしますが、江戸時代には存在せず、庶民にとって喜多院は遠い存在であったといいます。ですから、江戸時代までは一般の人々から構成される『講』は喜多院にはほとんど存在していなかったと言います。それでは、いつ庶民の方々に喜多院は開放されたのでしょうか?そして、一般の人々から構成される『講』はいつできたのでしょうか?」

「それはなんと明治以降のことなのです。江戸から明治に時代が変化するとき喜多院も大きく変わりました。時代が明治になったとき、当時の喜多院のお坊さんは、川越の街や近隣の街で天台の教えや喜多院の魅力を人々に向けて語りかけたと言います。そしてお坊さんのお話を聞いて多くの方々が喜多院を訪れるようになり、一般の人々の祈りを受け止める場所になっていきました。その中で、『講』という集まりができ、今のように縁日にはたくさんの人々が集うお寺となりました。」

「このことをみなさんにお話ししたのは、みなさんに受け継がれてきた文化というものには、歴史上の有名な方々だけでなく名も無きたくさんの人々の情熱によって受け継がれてきたのだということを感じてもらいたかったからです。先程までのお話の中で、喜多院の歴史には、慈覚大師や天海僧正、德川家光公などそうそうたる著名人が名を連ねます。

ですが、江戸から明治に劇的に時代が移ろう影響で喜多院の存亡が危ぶまれたとき、喜多院を未来へ伝えたのは、当時の喜多院のお坊さんであり、喜多院にお越しいただいた一般の方々の手によるものです。数々の文化財に彩られる喜多院に訪れていただく際、文化伝承のために尽力されてきた人々の存在や情熱に触れられる場所にしていきたいと考えています。」

ですが、江戸から明治に劇的に時代が移ろう影響で喜多院の存亡が危ぶまれたとき、喜多院を未来へ伝えたのは、当時の喜多院のお坊さんであり、喜多院にお越しいただいた一般の方々の手によるものです。数々の文化財に彩られる喜多院に訪れていただく際、文化伝承のために尽力されてきた人々の存在や情熱に触れられる場所にしていきたいと考えています。」

参加学生の感想

ご住職がお話しされた、「名も無き人々の存在があったからこそ喜多院の文化は受け継がれてきた」というお話が心に残っています。喜多院の境内を巡ると、数々の貴重な建物やお像などの文化財に圧倒されますが、それぞれの建物やお像ごとに激動の歴史があり、それらが失われることなく今日私たちの目でみることができることがいかに貴重なのか、ご住職とお話したからこそわかることも多かったです。また、今回の訪問の最中にも数多くの人々が訪れ、境内に笑顔があふれていました。喜び多いお寺を目指した天海僧正の願いがまさに境内全域に広がり、喜び多い様々な人々の交流により喜多院の層の厚い文化が形作られ続けているのだと感じました。(文・立命館大学生博士1年)

喜多院

〒350-0036 埼玉県川越市小仙波町1丁目20−1

〒350-0036 埼玉県川越市小仙波町1丁目20−1

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います