いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

美しい観音様が人々を迎える「長寿寺」を訪ねる

あたたかな日差しが降り注ぎ穏やかな時間が流れる4月中旬、そのような長寿寺を学生達が訪問しました。

聖徳太子が創建した古刹

青もみじが美しい長寿寺の参道を登っていくと、本堂が見えてきました。

客殿で学生を出迎えるのはご住職の長山慈信師。

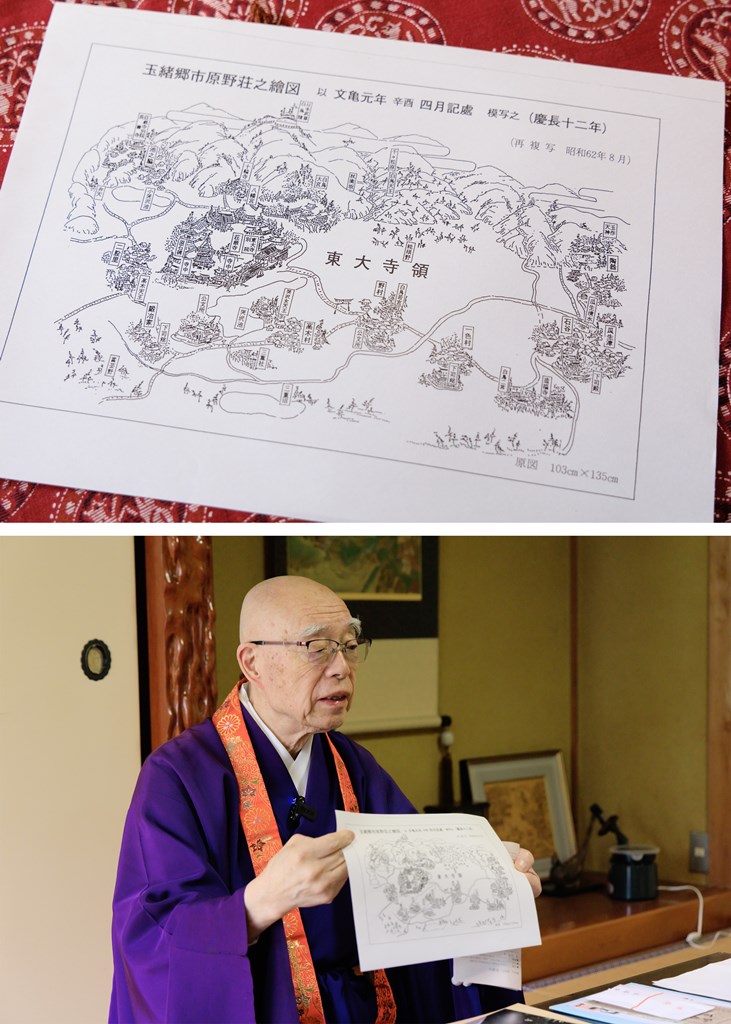

「ご本尊様がおまつりされる本堂へご案内する前に長寿寺の歴史をご説明いたします。まず、この地域の歴史を視覚的に見てみましょう。それでは早速皆さんにお配りした古地図をご覧ください。」

「ここで注目していただきたいのが、長寿寺の前に記されている「荘厳寺別院」という部分です。長寿寺から斜め右下を見てみると「荘厳寺」とありますね。そして荘厳寺の隣に「東大寺別院」と確認できます。これは、地図中央に書かれているようにこの地域はかつて「東大寺領」でした。そのため、荘厳寺は東大寺の出張所として建立され、地域を代表する大寺であったそうです。つまり、長寿寺は荘厳寺の「別院」として、大寺を構成する上で重要となる子院のような役割を担っていたということになります。」

「それでは、長寿寺はどなたが建立されたのでしょうか?」

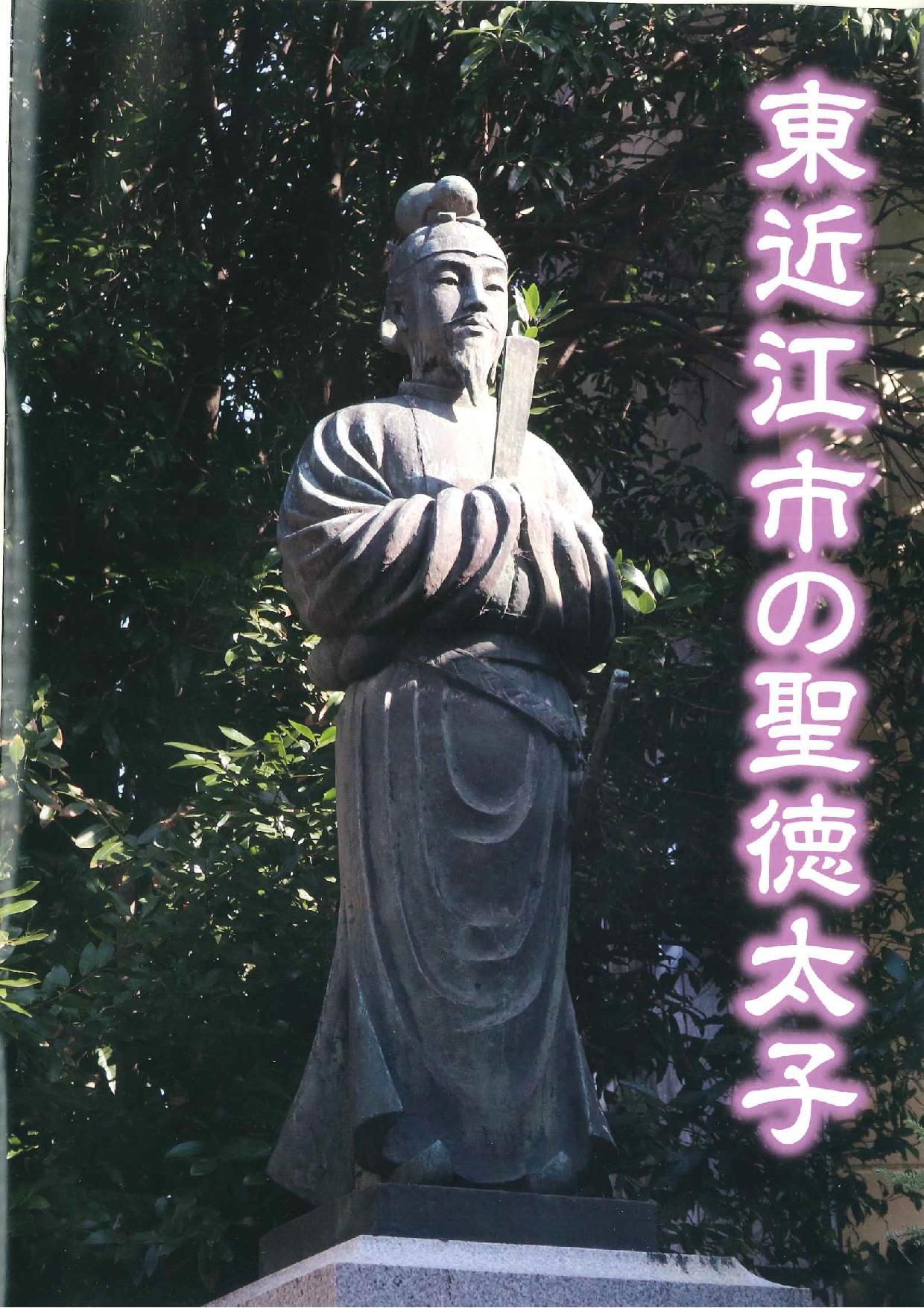

「お寺には、皆さんご存じ、聖徳太子が開いたと伝わっています。」

「東大寺領になる以前、この地には秦氏という渡来人の一族が多く住み土地を開拓していたと伝わっています。その証拠に近くの地名には『秦荘』と残っています。歴史好きの方々ならお気づきかと思いますが、この秦氏は聖徳太子と関わりが深いことでも有名です。ですので、秦氏が住まう地域には聖徳太子と縁の深いお寺が今もたくさん残っています。特に滋賀県の東側の湖東地域では長寿寺を含め、多くのお寺によって現在でも聖徳太子は厚く信仰されています。」

「東大寺領になる以前、この地には秦氏という渡来人の一族が多く住み土地を開拓していたと伝わっています。その証拠に近くの地名には『秦荘』と残っています。歴史好きの方々ならお気づきかと思いますが、この秦氏は聖徳太子と関わりが深いことでも有名です。ですので、秦氏が住まう地域には聖徳太子と縁の深いお寺が今もたくさん残っています。特に滋賀県の東側の湖東地域では長寿寺を含め、多くのお寺によって現在でも聖徳太子は厚く信仰されています。」

「東大寺の別院ということは、奈良仏教のお寺であったということですね。いつ現在の天台宗に変わったかというと今より1100年以上昔の貞観年間ころと伝わっています。その当時、この湖東地域を慈覚大師円仁が巡錫されていたと伝わっています。そこから1000年以上、長寿寺は天台の教えを伝えるお寺になりました。」

1000年単位の歴史をもつこの地域と長寿寺に圧倒される学生たち。長寿寺の歴史のお話は続きます。

「皆さん織田信長という戦国大名はご存じですね。織田信長は京から岐阜城への帰路についていました。その一行は長寿寺の近くにある千種街道という道を通っていました。あるとき、街道を通っている織田信長に向けて、なんと弾丸が放たれました。幸いかすり傷程度で済んだ信長ですが、自分を暗殺しようとした犯人を徹底的に捜索したそうです。そして、杉谷善住坊という僧兵が捕縛され処刑されたといいます。この出来事は危うく織田信長が暗殺されかけたということで多くの小説や随筆に取り上げられています。(『信長公記』参照)」

「なぜこのお話をしたかというと、最初に登場した荘厳寺、長寿寺は戦国時代にかけて多くの戦に巻き込まれたということをお伝えしたかったからです。先程、織田信長により徹底的に犯人が捜索されたとお話ししましたね。その過程で、犯行現場に近いお寺も詳しく調査されたと伝え聞いています。また、長寿寺の裏手の山上には城跡が残っています。ですので、荘厳寺もこの時代に衰退してしまいました。」

「しかしながら、この長寿寺は周辺のお寺よりも戦乱による影響は少なかったといいます。それは、先程の古地図を見ていただいたらわかるのですが、長寿寺は比較的山側に位置しており、お寺が山によって隠されていたためだということです。ですので、長寿寺には戦に巻き込まれた他のお寺でおまつりされていたお像が避難されてきました。」

「ちょうどお像のお話になりましたね。それでは、おまつりされているお像をご案内しますので、どうぞ本堂へ参拝してください。」

ご住職に続き、目を輝かせながら本堂へ足を進める学生たち。

ご住職に続き、目を輝かせながら本堂へ足を進める学生たち。

平安時代中期に造立された密教の観音様

ご住職のご案内により内陣に足を踏み入れる学生達。

ご本尊様の前でご住職のお話を伺います。

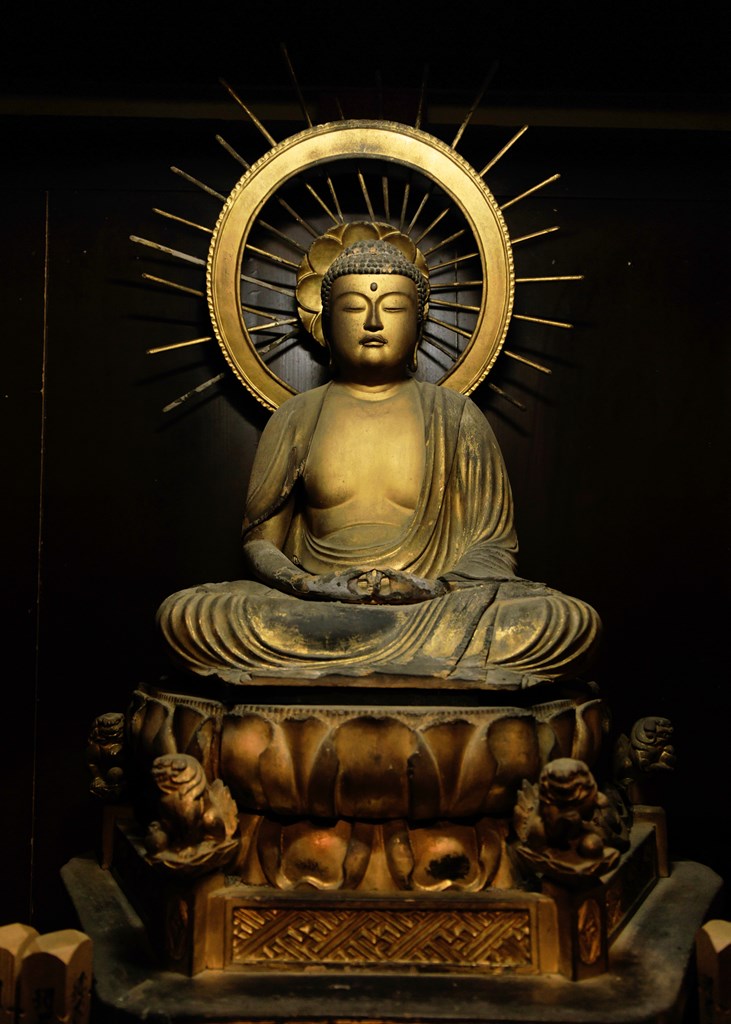

「ご本尊の観音様は正式には”聖観音菩薩”といいます。右手は地面に向けて垂れる形の「与願印」を示しております。そして左手には蓮の花を持っています。この観音様のお姿は密教に由来するお姿であります。つまり、こちらの本堂は、観音様に祈願する場所ということになりますね。」

「こちらの観音様は通常秘仏としておまつりしています。私が小さい頃も例外なく秘仏でしたので、ほとんどお姿を拝んだことはありませんでした。ですので、今日お姿をお参りできるのは非常にありがたいことだと思います。皆さんもご自身の願いを観音様にお祈りしてくださいね。」

「この観音様に関する興味深いお話があります。」

「何年か昔、国宝や重要文化財などを修復する場所である美術院というところで修復をしていただきました。そのとき、担当していただいた技術者の方からこんなお話を伺いました。『ご住職、お寺では聖観音様とおまつりしているそうですが、もしかしたら十一面観音様かもしれません。注意深くお像の頭部を調べると、いくつか穴があり、おそらく十一面観音様のお顔があったのではないか』このお話を聞き驚きました。ご本尊様は秘仏としておまつりされてきましたので、ご本尊様にはまだまだたくさんの隠されたことがあるということを実感しました。」

ご住職のお話を熱心に聞く学生達。その眼差しは美しくも迫力のあるご本尊様のお姿からしばらく離れることはありませんでした。

「何年か昔、国宝や重要文化財などを修復する場所である美術院というところで修復をしていただきました。そのとき、担当していただいた技術者の方からこんなお話を伺いました。『ご住職、お寺では聖観音様とおまつりしているそうですが、もしかしたら十一面観音様かもしれません。注意深くお像の頭部を調べると、いくつか穴があり、おそらく十一面観音様のお顔があったのではないか』このお話を聞き驚きました。ご本尊様は秘仏としておまつりされてきましたので、ご本尊様にはまだまだたくさんの隠されたことがあるということを実感しました。」

ご住職のお話を熱心に聞く学生達。その眼差しは美しくも迫力のあるご本尊様のお姿からしばらく離れることはありませんでした。

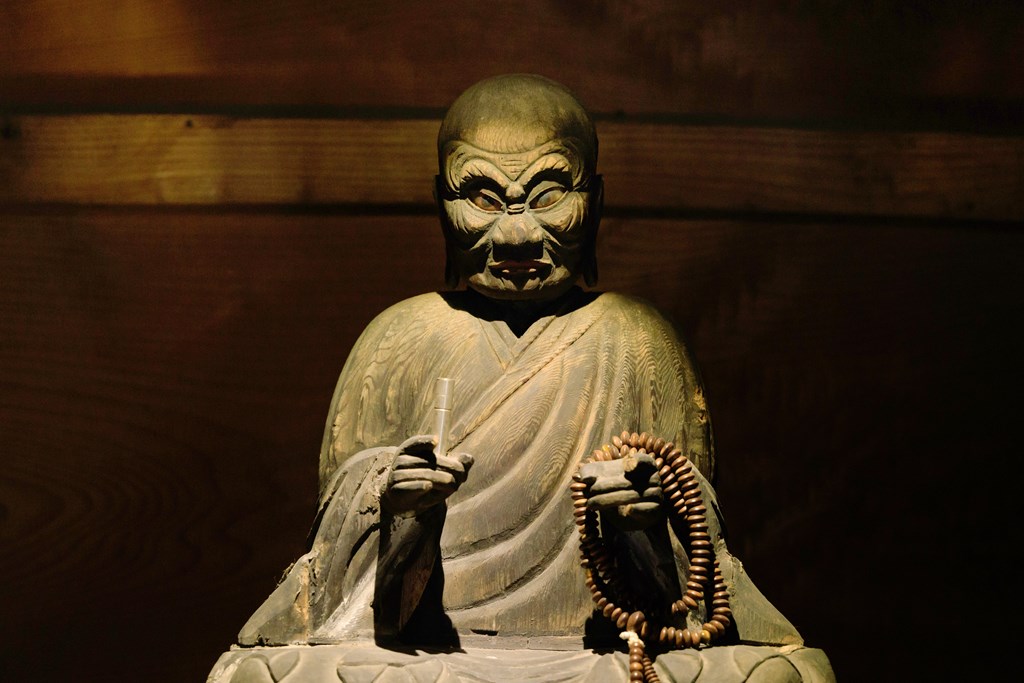

本堂におまつりされる様々な仏様

「先程長寿寺の歴史をお話ししたときに、諸堂の仏像を集めておまつりしたとお話ししましたね。ご本尊様を囲むようにそのような仏様がおまつりされています。」

「それでは最後に、阿弥陀堂をご案内いたしましょう。」

無量寿経に説かれる浄土の空間

本堂から廊下をわたり阿弥陀堂に到着した学生達。ご住職のお話を伺います。

「こちらは阿弥陀堂といいます。当初は先程皆さんとお話をした客殿と別々の建物でしたが、私が長寿寺の住職になってすぐのときに客殿と接続させました。中央におまつりされているのが、阿弥陀如来様です。その両脇が観音菩薩様と勢至菩薩様です。」

「こちらは阿弥陀堂といいます。当初は先程皆さんとお話をした客殿と別々の建物でしたが、私が長寿寺の住職になってすぐのときに客殿と接続させました。中央におまつりされているのが、阿弥陀如来様です。その両脇が観音菩薩様と勢至菩薩様です。」

今回長寿寺をご案内いただいた長山慈信師は、伝教大師が民衆に法華経の教えをわかりやすく伝えたことに始まるという戸津説法(東南寺説法)の説法師をつとめたといいます。今回、そのときに配布した法華経の教えをまとめた冊子をいただきました。

「ありがたいことに、2015年に戸津説法の説法師をつとめました。皆さんには、そのときに使用した冊子をお配りしています。私は源氏物語などの平安文学や和歌が学生の時より好きでしたので、法華経の教えをそのような和歌という視点でお話ししました。今年のNHKの大河ドラマは紫式部を主人公にしていますね。紫式部が生きた時代、法華経の教えは非常に人気になりました。法華経は二十八品から構成されていますが、当時その一つ一つに教えを凝縮した和歌が詠まれました。この冊子には、その和歌を切り口に法華経に込められた教えをまとめています。皆さんが当時の文化や思想を理解するときに役立ててください。」

「ありがたいことに、2015年に戸津説法の説法師をつとめました。皆さんには、そのときに使用した冊子をお配りしています。私は源氏物語などの平安文学や和歌が学生の時より好きでしたので、法華経の教えをそのような和歌という視点でお話ししました。今年のNHKの大河ドラマは紫式部を主人公にしていますね。紫式部が生きた時代、法華経の教えは非常に人気になりました。法華経は二十八品から構成されていますが、当時その一つ一つに教えを凝縮した和歌が詠まれました。この冊子には、その和歌を切り口に法華経に込められた教えをまとめています。皆さんが当時の文化や思想を理解するときに役立ててください。」

参加大学生の感想

長寿寺

〒527-0222 滋賀県東近江市池之脇町420

〒527-0222 滋賀県東近江市池之脇町420

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います