いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

紅葉と苔の石庭、石仏信仰の「教林坊」を訪ねる

そうお話して下さったのは、ご自身も大工となってお寺を復興された広部光信ご住職です。今回は滋賀県近江八幡市安土町に位置する教林坊を訪問させて頂きました。

まず最初に

こちら教林坊は、聖徳太子によって開かれたお寺でございまして、1400年という歴史を伝えております。寺名の『教林』とは、聖徳太子が林の中で教えを説かれたことに由来します。その、聖徳太子が説法を行った場所というのが今も残っております。」

ご住職がその場所を指差し、学生たちはご住職の指の先へ目を向けます。

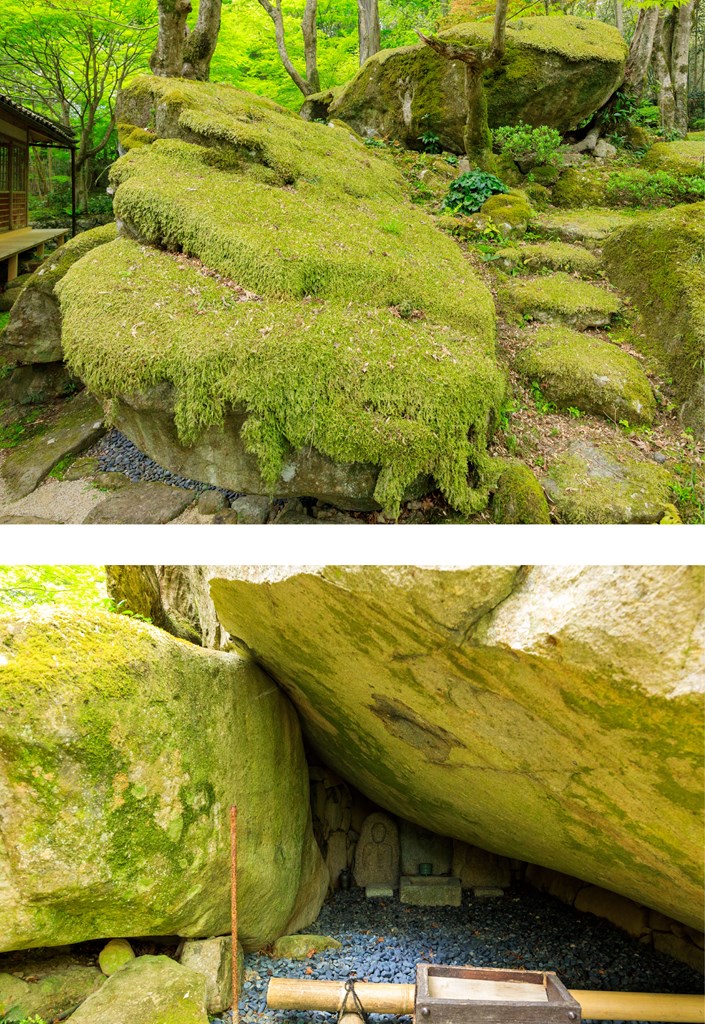

聖徳太子の思いが残る岩屋

「お庭の正面の奥をご覧ください。一番高いところに、苔むした岩がありますね。聖徳太子はあの岩の上に坐り、教えを説かれたと伝えられております。太子の説法岩という名前がついております。」ご住職は、再びお庭に向けて指を差します。

聖徳太子が全国各地を周り、仏教の拠点となる場所を探していた時、山麓の光輝く場所に気づき、導かれるように来てみると、この岩屋があったといいます。光が漏れる岩屋の中から観音様が出てこられ、「この地に寺を建て、我が教えを伝えよ」と聖徳太子に申しつけ、太子はお喜びになってお寺を建てたのが教林坊の始まりといわれています。

聖徳太子はその時現れた観音様のお姿を石に刻み、写したと伝えられます。この岩屋の中にはその石仏がお祀りされています。しかし1400年も昔ですので、お姿はほとんど摩滅し分からなくなっておりますが、岩屋の一番奥に3体安置させて頂いている真ん中の石仏がご本尊になります。」

本堂と御本尊

本堂

「左側にある建物が本堂です。少し変わった造りになっておりまして、中に入りますと、本堂の後ろがガラス張りになっていて、外が少し見えるんです。

なぜかと言うと、お堂の中には御本尊のお前立ちがあるんです。一般的には、秘仏の御本尊は扉を閉め姿が見えず、お前立ちがその仮の姿とされますが、教林坊では本堂の中に安置されている木造のお像がお前立ちなんです。

では、本当の御本尊は?と思われますよね。先ほど申し上げた岩屋の石仏が本当の御本尊です。実は、このガラスの後ろにちょうど岩屋の突き当たりが重なるんです。

他に例がない造りになっているお堂です。」

なぜかと言うと、お堂の中には御本尊のお前立ちがあるんです。一般的には、秘仏の御本尊は扉を閉め姿が見えず、お前立ちがその仮の姿とされますが、教林坊では本堂の中に安置されている木造のお像がお前立ちなんです。

では、本当の御本尊は?と思われますよね。先ほど申し上げた岩屋の石仏が本当の御本尊です。実は、このガラスの後ろにちょうど岩屋の突き当たりが重なるんです。

他に例がない造りになっているお堂です。」

「また、お前立ち本尊の両脇には仁王さまがいらっしゃいます。他にも聖天さま、秘仏の不動明王さま、書院にはお釈迦さま、大黒天さま、開山聖徳太子像など多くの仏像が安置されています。」

中央:お前立ち本尊十一面観世音菩薩 両脇:仁王像

小堀遠州作名勝庭園

引き続き、ご住職にお庭の説明をして頂きました。「皆さんが座られている書院の部屋から見えるお庭、お寺は戦国時代に一旦焼失しておりますが、江戸時代の初めに復興されまして、その際、小堀遠州公が作庭したと伝わっております。」

小堀遠州は数々の作庭を手掛けた江戸時代の人物です。

「聖徳太子の大きな石組を上手く取り込み、大きな岩がいくつも並んでいます。

桃山様式の特徴である、大きな石を使った豪快な表現が圧巻です。」

「池の向こうが蓬莱山に見立てられ、不老不死の世界を表現しています。

鶴は千年、亀は万年という言葉がございますが、長寿を願うお庭ということで、鶴と亀が配置されています。どこにいるか分かりますか?」

桃山様式の特徴である、大きな石を使った豪快な表現が圧巻です。」

「池の向こうが蓬莱山に見立てられ、不老不死の世界を表現しています。

鶴は千年、亀は万年という言葉がございますが、長寿を願うお庭ということで、鶴と亀が配置されています。どこにいるか分かりますか?」

そう見ると、鶴と亀が左を向いたような配置になっているんです。

そう、先ほどお話した聖徳太子の説法岩の方を向いており、鶴も亀も、太子の説法を聞いているように見えます。」

こんなお話があります。

聖徳太子が奈良で仏教の勉強をしていた時、カエルの鳴き声がうるさくて集中できず、カエルを懲らしめたと。それを根に持って、このカエルは太子の話を聞いていないのではないかと言われております。」

名勝の庭を眺める書院

「また、このお庭を見るには、どこが一番いいのかというと、付書院からの眺めが一番美しく見えます。一般的に付書院には床の間があり、掛け軸を掛けるのが習わしです。しかし、教林坊の書院には床の間がありません。ですので、掛け軸を掛ける場所が無いんです。ですが、皆さん。こちらにお越し下さい。」

ご住職に誘われ、学生は付書院の付近に集まります。

「付書院の窓の障子を少し閉めますと、内側から見える景色、これがお庭の自然を切り取った一幅の掛け軸になります。「掛け軸庭園」と呼ばれます。自然を切り取り、絵として楽しむもので、江戸時代の粋な建築です。」

掛け軸庭園の美しさに学生たちは息を飲みます。

教林寺の復興

「教林坊さんは、ご住職がご自身の手で復興されたと聞きました。修繕される前のお寺はどんな様子でしたか?」

「今から30年前は、本当にひどいあばら家状態でした。書院の床は抜け落ち、茅葺きの屋根には木が生えていました。20年程無住で門を閉め切ったお寺でした。

僧侶を志す人生の中で、何か打ち込めるものはないだろうかと探していた時に教林坊に出逢い、一念発起し復興を決意しました。」

大工の経験も全くありませんでしたが、同じ人間のすることなので、私に出来ない訳がないという気持ちでやりました。

ただし命懸けですけどね。そういう時が何度もありました。」

「しかし、目に見える所や難しい部分など、自分では出来ない時は本職の大工さんを頼りにさせて頂きました。沢山の方々にお力を借りて、教林坊は復興しています。」

現在は度々映画の撮影場所にも選ばれ、四季折々、日本庭園の美を感じられる教材坊ですが、年若い青年僧であったご住職が文字通りご自身の手でお寺を修復され、今の姿があります。

「教林坊を初めて訪れた際、本当に荒れ果てたお寺でしたが、私には光り輝いて見えたんです。復興した教林坊が目に浮かびました。30年間、あの時心に浮かんだ教林坊を目標に修繕し今に至っているのです。」

ご住職がおっしゃる通り、見事な自然の樹々や花々に彩られた教林坊には、ご住職と多くの方々の思いと努力により、長い歴史に息吹をもたらし、新たな時代を刻んでいると感じられました。

ご住職がおっしゃる通り、見事な自然の樹々や花々に彩られた教林坊には、ご住職と多くの方々の思いと努力により、長い歴史に息吹をもたらし、新たな時代を刻んでいると感じられました。

参加大学生の感想

今回初めて教林坊さんを訪れ、書院から見る石庭の景色にうっとりし、心中に爽やかな変化がありました。まさに生きた山水画とも言うべき掛け軸の風景は、風が吹けばさらさらと動きを見せ、鶯の鳴き声が聞こえます。

ご住職が力を尽くして復興した教材坊さんを、沢山の方々に知っていただきたいと強く思いました。

(文・立命館大学文学部2年)

教林坊

〒521-1331 滋賀県近江八幡市安土町石寺1145

〒521-1331 滋賀県近江八幡市安土町石寺1145

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います