いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

季節の花々が境内を彩る九州屈指の古刹「大興善寺」を再び訪ねる

古来より交通の要衝として栄えたとされる佐賀県東部に位置する町、基山町。そんな基山町に創建1300年以上もの歴史をほこるお寺、大興善寺は伽藍を構えています。大興善寺には、いつの時代も日本全国より多くの人々が集い、大興善寺の魅力ある文化を形作ってきたといいます。

そんな大興善寺の魅力を体感するべく、冬の寒さの中に春の兆しを感じる3月上旬、大学生達が大興善寺へと訪問しました。

そんな大興善寺の魅力を体感するべく、冬の寒さの中に春の兆しを感じる3月上旬、大学生達が大興善寺へと訪問しました。

創建より1300年を越える九州屈指の古刹

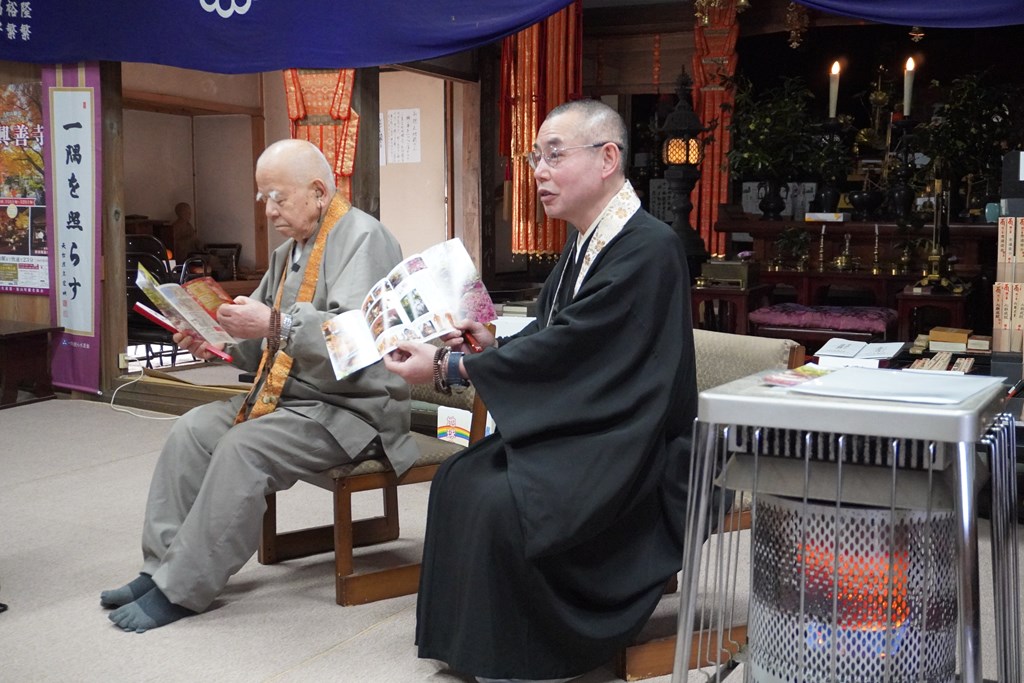

「本日はようこそ大興善寺へ。まだまだ寒い季節ですから、どうぞ本堂の中へお入りください。」そのように優しく学生達に話しかけるのは、大興善寺の名誉住職である神原玄應師と住職である神原玄晃師。

学生達との自己紹介が終わり、まずは大興善寺の歴史についてお話しいただきました。

「大興善寺の歴史が始まったのは、今からおよそ1300年近く前の奈良時代。養老元年(717)のことと伝えられています。このとき、この地に奈良時代の有名なお坊さんである行基菩薩が訪れ、一刀三礼にて十一面観世音菩薩様を彫られたといいます。この観音様をご本尊とし安置したことでお寺の歴史は始まりました。皆さん驚かれることなのですが、最初から大興善寺という名前ではありません。創建当時は、行基菩薩が彫られた霊験あらたかな観音様がおまつりされるお寺ということで、『観世音寺』もしくは『無量寿院』と呼ばれていたそうです。」

「それでは、いつ現在のように『大興善寺』という名前になったのでしょうか。その鍵を握る人物がちょうど皆さんの後ろの絵に描かれています。どなたかわかりますか。」

「こちらのお坊さまは慈覚大師円仁様です。第三代天台座主になられた有名な方ですね。大興善寺はこちらの慈覚大師様と非常に密接な関わりがあります。それでは、慈覚大師様と大興善寺の関係を話していきたいところですが、両者の密接な関わりを話すまえに慈覚大師様がこの地域を訪れる少し前、承和元年(834)頃のお寺について話したいと思います。」

「先程お話ししたとおり、当時のお寺は『観世音寺』や『無量寿院』と呼ばれ、様々な建物があったそうです。しかしながら、承和元年(834)火災がお寺を襲います。その結果、当時の伽藍はことごとく焼失してしまったそうです。そのようななかでも、行基菩薩が彫られたというご本尊・十一面観音様は火災を逃れたといいます。このことから、ご本尊様に対する信仰が大いに高まり、ご本尊のもとにたくさんの人々が集いました。あまりにたくさんの人々がお参りされ、笠を脱がないと通れない様子であったことから、ご本尊様のことを『笠脱観音』と呼ぶようになったそうです。」

慈覚大師による『大興善寺』への改称。このことにより、現在も中国に残る大興善寺とご縁ができ、本堂内陣には近年中国の大興善寺より贈られたお像がおまつりされているそうです。

大興善寺を象徴する茅葺きの本堂

「今私たちがいる建物は本堂といいます。大興善寺といったら茅葺き屋根の本堂を思い浮かべる人も多いと聞きます。この本堂も魅力的な建物ですので、色々お話ししたいと思います。」

「こちらの本堂は、元和十年(1624)、この一帯をおさめていた対馬府中藩の藩主・宗義成公により建てられました。対馬府中藩というと長崎県の対馬の印象が強いですが、大興善寺がある一帯は対馬府中藩の飛び地であったため、宗家との結びつきが強かったそうです。大興善寺には歴代のご位牌をおまつりする『宗家御霊堂』も残ります。」

対馬府中藩というと、日本の玄関口として江戸時代に重要な役割を担っていた藩であるという印象があります。その対馬府中藩と大興善寺との思いも掛けない繋がりに目を輝かせる学生達でした。

大興善寺に集う仏様

「ご本尊様だけでなく、大興善寺には魅力的な仏様がおおくいらっしゃいます。せっかくですので、内陣までお入りいただき、近くでお参りしてください。」

名誉ご住職、ご住職のご厚意により内陣まで入らせていただく学生達。そこには、数々の仏様がおまつりされる空間が広がっていました。

「先程、本堂の後ろに護摩堂を移動してきたとお話ししましたね。その護摩堂のご本尊であったお像をこちらのお厨子の中におまつりしています。今回特別に扉を開けますね。」

「先程、本堂の後ろに護摩堂を移動してきたとお話ししましたね。その護摩堂のご本尊であったお像をこちらのお厨子の中におまつりしています。今回特別に扉を開けますね。」

ご住職の手により厨子の扉が開かれると、そこには、かすかに差し込む日の光に照らされ金色に光り輝く准胝観音様とその下にひかえる難陀龍王(なんだりゅうおう)と跋難陀龍王(ばつなんだりゅうおう)の美しいお姿がありました。

「こちらの准胝観音様は、江戸時代の1800年代頃の造立とされています。造立したのは、京都で活躍した大仏師・吉田源之丞によるとされています。それでは、なぜ京都の著名な仏師による仏様が遠く離れた大興善寺におまつりされているのでしょうか。これには、豪潮律師という著名な僧侶の方が深く関わっています。修行として日本各地を訪れていた豪潮律師は、いつの頃か大興善寺に逗留したといいいます。そのとき、大興善寺に豪潮律師が篤く信仰していた准胝観音様をおまつりしたそうです。また、豪潮律師は鎮魂と諸国安寧の誓願として、全国に八万四千の宝篋印塔を建立することを発願しました。その最初の塔『八万四千塔最初の塔』をここ大興善寺に建立し、今も境内に残っています。その後、全国に宝篋印塔を二千塔余り建立したそうです。」

美しい准胝観音様のお姿から広がるお話の数々に学生達と名誉ご住職、ご住職との会話は弾みます。

「さらに特別に、准胝観音様の隣にある厨子も御開扉しましょう。」

名誉ご住職、ご住職のさらなるご厚意により扉が開かれると、そこには束帯を着て凜としたお姿のお像がおまつりされていました。

「こちらにおまつりされているのは、德川家康公であると伝わっています。先程、大興善寺一帯は対馬府中藩領であったとお話ししましたが、一時、幕府直轄の土地となった時代があったようです。そのときに、德川家康公をおまつりし、そのときのお像であるとお寺では伝わっています。昨年、德川家康公が主役の大河ドラマがありましたが、数々の選択に思い悩む家康公の表情がこちらのお像からも感じられるのではないでしょうか。」

名誉ご住職、ご住職のさらなるご厚意により扉が開かれると、そこには束帯を着て凜としたお姿のお像がおまつりされていました。

「こちらにおまつりされているのは、德川家康公であると伝わっています。先程、大興善寺一帯は対馬府中藩領であったとお話ししましたが、一時、幕府直轄の土地となった時代があったようです。そのときに、德川家康公をおまつりし、そのときのお像であるとお寺では伝わっています。昨年、德川家康公が主役の大河ドラマがありましたが、数々の選択に思い悩む家康公の表情がこちらのお像からも感じられるのではないでしょうか。」

江戸から明治に時代が移ると、全国的に廃仏毀釈の風潮が蔓延したといいます。大興善寺がある九州も例外ではなく、神社にあった仏教的な建物や仏像は取り下げられました。大興善寺には、廃仏毀釈と密接にかかわりのあるお像がおまつりされています。

「安楽寺天満宮より移ってきたものはこの3躯だけではありません。本堂の外陣の天井近くにお殿様が乗る駕籠のようにみえるものがありますね。あちらは中に経典を入れる厨子です。一昔前までは、経典を入れた厨子を牛に引かせて田んぼをまわって豊作を祈願する『田褒め』という風習が残っていました。おそらく、あの厨子もそのように使われていたのではないかと思います。また本堂の軒先につるされている鰐口。あちらも安楽寺天満宮より移ってきたものと伝えられています。」

安楽寺天満宮より大興善寺に移ってきたお像は他にもあるそう。

そのお像がおまつりされている薬師堂へと移動します。

そのお像がおまつりされている薬師堂へと移動します。

「安楽寺天満宮より大興善寺に移ってきたお像は先程の3躯だけではありません。こちらは薬師如来様をおまつりする薬師堂とよばれるお堂ですが、その脇をかためる十二天像が安楽寺天満宮より移ってきたお像になります。20年ほど前に修復しましたが、細部の意匠が施されるとともに、お像ごとの表情が豊かなお像ですね。」

大興善寺には、平安時代に造立され、国の重要文化財に指定されているお像が2躯伝えられています。現在は国宝殿に安置され1年間に数度のみ特別公開される、そんな広目天立像・多聞天立像を特別にご案内いただきました。

広目天立像(写真左)のすらっとして凜とした立ち姿、多聞天立像(写真右)のどっしりと構えつつもどこか親しみをおぼえる表情。それぞれのお像が放つ魅力を存分に体感した学生達でした。

大興善寺は春にはつつじ、秋にはモミジの名所であり、たくさんの人々が訪れます。そうした境内に広がる美しい風景を楽しむなかで1300年以上の歴史を持つ大興善寺の信仰に触れて欲しいとご住職は言います。四季の花々だけでなく、信仰や文化が重層的に重なり、多くの人々とのご縁に彩られる大興善寺に是非訪れてみてはいかがでしょうか。

参加大学生の感想

今回の訪問では、地域とともにある大興善寺の姿が印象深く心に残っています。「田褒め」を行うときに牛に引かせた経典を入れる大きなお厨子、太宰府天満宮と結びつきが地域的に深かったこともあり大興善寺に集まってきた仏像群。大興善寺に伝わる文化財に触れると、時代が移り変わり、社会全体の価値観が変わっていっても、地域の人々が地域の文化を後世へ守り伝えようとした姿が浮かび上がってくるように思えました。

大興善寺

〒841-0203 佐賀県三養基郡基山町園部3628

〒841-0203 佐賀県三養基郡基山町園部3628

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います